В субботу 18 июля на «Территории смыслов на Клязьме» состоялась панельная дискуссия «Россия – территория информационных технологий». С участниками форума встречались помощник президента РФ Игорь Щёголев, президент Фонда информационной демократии Илья Массух и директор культурно-образовательного центра «Система вечных ценностей» Дмитрий Козлов (тот самый, чьими усилиями во Владимире поставлен памятник голосу Юрия Левитана). Присутствовали также начальник управления администрации президента Андрей Липов, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Евгения Василенко.

Общее число слушателей составило около тысячи человек. Цель форума состоит в том, чтобы дать возможность молодым людям со всей страны перезнакомиться по профессиональным интересам. Эта смена, всего их на лето запланировано три, посвящена IT.

Ранее на форуме побывал президент России. Хочется верить, что для визита айтишную смену он выбрал не случайно.

Место проведения мероприятия представляет собой хорошо оборудованный палаточный лагерь – с помещениями для общего сбора («лекториями», попросту говоря, летними павильонами), спортплощадками и передвижным скалодромом, столовой и буфетом, пляжем.

Самый большой павильон – для общего сбора – на банере за креслами выступающих несёт надпись со странным термином «IT-технологии»; похоже, он укореняется в сознании обывателя.

Игорь Щёголев выступал первым. В немногих словах тема выступления может быть определена, пожалуй, так: об Интернете, о том, кто, с какой целью и посредством чего им управляет, а также о том, что технологии не равны знанию и даже могут знаниям мешать.

Интернет породил «глобальное кибергосударство», членами которого к настоящему времени стали сотни миллионов людей. Мы к созданию Интернета причастны – DARPA, создавшая TCP/IP, образована после вывода на орбиту нашего спутника с целью поддерживать технологическое превосходство вооруженных сил США и не допустить, чтобы технологические новшества могли нанести ущерб национальной безопасности США.

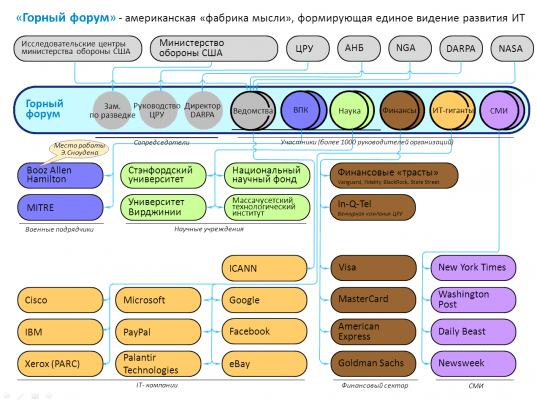

Далее. В нынешнем кибергосударстве не действуют законы, по крайней мере, международные. Это не означает отсутствие управления. Инструмент управления – глобальные IT-компании, сотрудничающие с государством, в частности и прежде всего – со спецслужбами. Координационным центром системы управления технологическим превосходством стал «Горный форум» (подробнее о нём здесь), неформальное объединение руководителей компаний, военных, спецслужбистов, финансовых групп, государственных организаций, отдельно взятых экспертов и даже журналистов. «Горный форум» формирует и ретранслирует в компании, госструктуры, профессиональные сообщества единое понимание стратегических задач США. Руководят встречами «Горного форума» люди из министерства обороны, ЦРУ и DARPA. Эти же организации субсидировали на начальном этапе университеты на проведение исследований в области информационных технологий. Они же решали, кому передавать перспективные технологии для коммерциализации.

Контролируя компании, можно делиться с ними государственными полномочиями. Игорь Щёголев провёл аналогию с британской Ост-Индийской компанией, которая была инструментом колонизации Индии и действовала с соблюдением формальных приличий (глава компании носил титул вице-короля Индии).

В случае с Интернетом Америка как государство готова делиться полномочиями с компаниями, которые его же (Интернет) и контролируют. Онлайн-поиск на планете на 90% принадлежит Google, Amazon лидирует в онлайн-торговле. Cisco – в аппаратуре передачи данных, Microsoft – настольных операционных системах и т.п. Мультстейкхолдерная модель управления Интернетом в этой истории маскирует то обстоятельство, что центр управления – един.

Два года назад рухнул миф «Интернет = территория свободы». Разрушили этот миф не в Китае. Это сделал Citizenfour, Сноуден, испытавший «жуткое разочарование» от столкновения с реальностью и сделавший то, что он сделал. После Сноудена в Штатах поняли – что-то надо менять. Передача функций IANA (управление корневыми DNS-серверами) от правительства к компании, намеченная поначалу на сентябрь 2015 года – это одно из изменений, но и оно, полагают скептики (Щёголев отнёс себя к их числу), в сентябре не состоится.

Копящееся недовольство сложившимся положением дел так или иначе проявится и приведёт к переменам. Россия – за международную конвенцию по управлению Интернетом, за то, чтобы в киберпространстве действовало международное право.

В связи с названием форума – о смыслах – Игорь Щёголев обратил внимание на небезболезненность технологических революций. IT все больше функций забирают у человека и передают машинам. Предположение о том, что человеку вследствие этого останется «творчество», что он будет освобождён от рутины и воспарит мыслью, пока не подтверждаются. Напротив, технологии подменяют собой знание – обучение сводится к овладению технологиями, а не к обретению представлений о мире.

По окончании выступления оказалось, что желающих задать вопрос – множество.

Возможно ли поддержать в Саратове разработчиков ГИС для местных аграриев? А то нам местные власти не дают необходимую для разработки информацию.

Начнётся ли системная работа по IT-стандартизации в госсекторе? (То, что проблема актуальна, подтверждают региональные IT-министры – ред.).

Спросили также об обещанном министром связи и массовых коммуникаций налогообложении иностранных IT-компаний – Щёголев пояснил, что речь не о том, чтобы взять в России побольше налогов с Google (и с других компаний-иностранцев), а о том, чтобы уравнять их по условиям ведения бизнеса с российскими игроками; не в России придумано ликвидировать подобное неравенство, в Великобритании, в частности, это уже сделано.

Говорить о будущем и перспективах легко, но и в настоящем у промышленности есть серьёзные проблемы — где баланс между стратегическими целями и сегодняшним развитием, как распределить ресурсы между будущим и настоящим? (Ответ – не бояться отказаться от направлений, которые не привели к цели, сохраняя опыт и полученный задел для будущей работы).

Вы были министром, теперь – помощник президента. В чем ваша работа, как взаимодействуете с министром Никифоровым? (Ответ – взаимодействуем как положено. Министерство занято прикладными задачами, там приходилось крутиться как белке в колесе, в администрации «есть возможность подумать над глобальными вещами»).

У нас много компаний, которые делают софт на Запад, и нам же потом Запад продаёт программные продукты – это разве хорошо? Где отечественный заказчик? (Ответ – нужны российские глобальные проекты и продукты. Главное – спрос, его вполне можно создать на внутреннем рынке. Есть, правда, государственные люди, которые считают, что следует на наш рынок распахнуть все двери).

Учитель из Красноярска посетовал на несовершенство баз данных местного Минобра — планируется ли исключающее дублирование работы, регламентирование при создании БД?

Повлияли ли санкции на IT-отрасль? (Ответ – да, санкции многим глаза открыли, раньше законопроекты о, например, национальной платежной системе, просто исчезали в процессе подготовки, а теперь – систему создали).

Может ли у нас образоваться такая же «фабрика мысли», какой является «Горный форум» в США? (Ответ – да, это возможно, хорошо, если в эту роль постепенно войдёт Институт развития Интернета).

Нет ли риска изоляции Рунета от Интернета? (Ответ – этот вопрос даёт возможность сказать ещё об одном мифе – будто мы стремимся к изоляции. Напротив, мы стремимся к тому, чтобы Интернет как техническая система устойчиво работал независимо от политической конъюнктуры).

Илья Массух говорил об импортозамещении. Рассказал, в частности, об отечественных IT-проектах, представленных двумя неделями ранее в Ханты-Мансийске. Главное – айтишникам предстоит изменить отношение к российскому софту. Как только это произойдёт, как только IT-директора искренне захотят работать с отечественными продуктами – ситуация «очень быстро» изменится.

Об импортозамещении вопросы задавали разные и тоже много.

Как быстро РЖД и РТК перейдут на «Эльбрус», «Байкал» и другие «секретные разработки»? (Ответ: мгновенно не выйдет, задача в том, чтобы IT-директора стали мыслить категорией «российское не хуже», думаю, своё «железо» появится в 20-м году, софт – значительно раньше, хватит и одного-двух лет, если сможем поменять ментальность).

Хорошо вам говорить об импортозамещении, а ведь платы не из чего делать, резисторов своих нет, и в наших процессорах ядра-то не наши – как собираетесь полупроводниковую индустрию развивать? (Зал одобрительно загудел). В ответе ключевыми словами были «Минпромторг» и «не быстро».

Как обстоят дела с программой «Информационное общество», не станет она неудачей, как «Электронная Россия»? (Ответ: программа запущена в 10 году и действует, критиковать «Электронную Россию» сложно, польза от неё была, такой важный проект как СМЭВ запустился на последнем этапе этой программы. Министр Никифоров сейчас выступает в поддержку российского ПО, «Информационное общество» может быть тоже реализовано с пользой).

SAP и Ростех создают совместное предприятие, это что за импортозамещение такое? (Ответ: уж что-что, а продукты SAP нам есть чем заменить; Ростех, очевидно, имеет в виду поддержку уже установленного софта, что разумно).

Докладчику пришлось ответить на пару вопросов о проекте ROI.RU. Прозвучало предложение – пусть правительство объясняет причины, по которым оно отклоняет общественные инициативы, собравшие 100 тысяч сторонников. Ответ был таким: да, министерство открытого правительства не предложило механизм реализации инициатив, есть надежда, что в 16-м году наладится.

Дмитрий Козлов говорил не об IT, а об импортозамещении смыслов, и с точки зрения IT-инженера, о подобном не задумывающегося, это было чрезвычайно интересно.

Начал с констатации: делать что-то важное – например, вести бизнес – в России сегодня очень тяжело. Для этого нужно исполниться мужества.

Да, смыслы в нас импортируются. Пример из 1987 – жетоны для игровых автоматов, на одной стороне которого логотип Bally (производитель «одноруких бандитов»), на другой – логотип детского фонда имени Ленина, партнёра Bally по советскому игорному бизнесу для детей.

Это просто иллюстрация действующей и поныне модели – декларируемые цели одни, а истинный смысл иной, и всегда сводится к коммерции.

Мы как самодостаточная русская цивилизация – существуем. Не надо это забывать. А надо – противостоять импорту смыслов. Пример – знание. Стремление к нему самоценно, оно не имеет утилитарного смысла, его смысл гораздо важнее, ценнее обретения «навыков». Знание также не равно «личностному росту». И знание – это не совокупность любопытных фактов, которые обременяют мозг, не складываясь в систему.

Контент Рунета на 60% переводной, что тоже равно импорту смыслов: трансляция актуальных тем на русский язык идёт сквозь чужую точку зрения.

Ещё один импортированный смысл – популярность, подменяющая авторитет. Авторитет ведь не измеряется количеством подписчиков в соцсети.

Молодые люди испытывают «страх быть неактуальным», страх подстегивает читать и узнавать то, о чём говорят другие, а это не тот путь, по которому приходят знания и формируется собственная картина мира.

Остро нуждаются в развитии навыки работы с информацией. У нынешнего поколения нет привычки искать первоисточник, задача поиска сведений упрощена до предела. Но чем проще алгоритм поиска – тем хуже результат. То, что Википедия (жёстко модерируемый ресурс, подчас вместо информации создающий легенды) покрывает 90% информационных потребностей, представляет серьёзную проблему.

Что делать? Вырабатывать потребность в качественной информации, развивать опыт работы с источниками, распространять знания.

Не надо бояться самодостаточности нашей культуры. Напротив, у нас всё получится, если считать себя самодостаточными. Российская история – не застыла, она длится. Нам сегодня необходима «актуализация наследия».

Последние слайды презентации, посвящённые программе «Системы вечных ценностей» по популяризации культурного наследия России, Дмитрий Козлов прокомментировать не успел – панель и без того на полчаса вышла за пределы отведённого ей времени.

Аудитория задала вопросы.

А как же глобализация? Как в глобальном мире без обмена смыслами? (Ответ свёлся к аргументированному отрицанию глобализации – её нет, по крайней мере, в гуманитарном смысле).

А не перейти ли России вместо импортозамещения смыслов к их экспорту? До экспорта ещё надо дорасти, ответил Дмитрий Козлов. А Игорь Щёголев дополнил замечанием об ответственности России перед миром за утрачиваемые Европой ценности христианской цивилизации.

Владимир – Москва