Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Артур Контрабаев ответил на вопросы шеф-редактора D-Russia.ru Андрея Анненкова.

— На дворе кризис – что в этом году, что с ресурсами, каков бюджет?

— Меньше гораздо, процентов на 40. В денежном выражении, в первую очередь. Из-за кризиса у нас сильно сократился бюджет. Если говорить о человеческих ресурсах, мы по факту прекратили расширение штата. Но у нас в плане остались новые проекты, порядка тридцати. Под любой новый проект нужны люди. Новых людей никто не даёт. Соответственно, нужно перестраивать схему взаимодействия, с учетом того, что новые проекты будут сопровождать те люди, которые есть, новых не будет.

— А всеми деньгами на IT в области вы распоряжаетесь или нет?

— IT-бюджет есть как в министерстве по информатизации, так и в учреждениях. Ну, и люди, соответственно, аналогичным образом распределены.

— А муниципалитеты – они самостоятельны? У них свои бюджеты?

— У них свои бюджеты. Но часть вещей мы делаем для них или вместе с ними. Всё, что касается межведомственного взаимодействия, полностью у нас. Мы их подключаем к системе, и они в ней работают. Муниципальным IT-бюджетам это ничего не стоит. Например, инфраструктура ГИС ЖКХ для доступа ко всем начислениям и счетам.

— Поделитесь опытом пилотирования ГИС ЖКХ.

— С точки зрения населения – отличный проект. С точки зрения реализации – достаточно сложный, поскольку сфера, по факту, нигде не была толком автоматизирована. Помимо того, что нужно решить вопросы, связанные с административным управлением этой всей историей, заставить, принудить, не знаю, как правильно глагол подобрать, обеспечить регистрацию всех поставщиков информации, их работу в системе, создать системы, в которых всё будет храниться, и интегрировать их друг с другом и с федеральной ГИС. Благо что мы этим начали заниматься еще в прошлом году, поэтому часть вещей у нас уже автоматизирована.

— А вас снабжают технологиями? Не должны же вы сами всё разрабатывать. Очевидно, все проблемы связаны с внедрением?

— Ну, что значит «снабжают технологиями»… То есть кто-то даёт готовую систему?

— Представляю дело именно так. Странно же одинаковую работу делать в каждом регионе.

— Нет. Мы интегрируем нашу систему с федеральной. Федеральная система есть, но она параллельно с региональными разрабатывается. Есть разработчик федеральной системы, у нас есть разработчики нашей системы. И они настраивают взаимодействие.

— А денег вам на это дело дали?

— Федералы?

— Да.

— Нет.

— Сказали: интегрироваться…

— За счет региона, да.

— При том, что в регионе, на 40% денег меньше стало?

— Примерно так. Откуда-то эту экономию надо брать. Мы практически все контракты пересматриваем. Уменьшаем стоимость сопровождения, уменьшаем объем работ где-то, для того чтобы вписать в бюджет по-другому.

— Все равно же какие-то потери будут сейчас.

— Конечно, я об этом и говорю. Уменьшение контрактов – это уже потери. Экономим всячески. Поменяли мотивацию сотрудников, уменьшили элементарно премиальный фонд, и так далее. Много мер принимаем.

— Никого не уволили?

— Никого.

— Кажется, вы единственный регион в стране, который прочно держится за УЭК.

— Держимся, да. Изначально приняли решение развивать этот проект. У нас уже достаточно большое покрытие УЭКом области. Поэтому сейчас бессмысленно отказываться от этой инфраструктуры. И, в целом, мы хотим ее эффективно задействовать, чтобы той базой, которую мы обеспечили с помощью УЭК, люди пользовались.

— А какое вы будущее видите у этой истории? Если УЭК не станет.

— А почему ее не станет?

— Ну, если.

— Есть несколько альтернативных вариантов сервисов, которые мы предоставляем по УЭК. Например, у нас есть пластиковая транспортная карта для проездных в транспорте. Еще существует бумажный социальный проездной. Планируем привлекать банки, которые будут на своей карте размещать транспортное приложение. Не так уж сложно создать инфраструктуру, альтернативную УЭК.

— Без ОАО «УЭК»?

— Да.

— А сейчас они каким образом участвуют в проекте?

— Они являются соучредителем ОАО «ОЕИРЦ», областного единого расчётного центра. У них 51% акций.

— Тула по части IT чем-то отличается от других регионов? Если да, то чем. Какие у вас, региональной IT-службы, главные головные боли?

— Отличается ли Тула? Смотря с чем сравнивать. Я жил в Челябинске, в Москве и в Туле. От Москвы, конечно же, отличается. Если сравнивать Челябинск и Тулу, то не сильно. Проблемы, они везде примерно одинаковы, и в Москве тоже. Это кадры, в первую очередь. Их не хватает здесь, их не хватает в Москве, их не хватает в Челябинске.

Что касается региональных проблем по информатизации, отмечу: вот как я пришел три с половиной года назад, так и сейчас – особого взаимодействия по части ITв стране нет. Структура власти, управления построена так, что все друг от друга не зависят. Нет единых IT-стандартов и IT-подходов. Каждый регион по своему усмотрению покупает технику, лицензии и все остальное.

Читать также: «В Тульской области завершён финальный на 2014 год этап создания ЕИКС»>>

У нас, например, внедрено проектное управление. А где-то оно не внедрено. Кто-то понимает, что такое план-график проекта, а кто-то это называет «дорожной картой».

Последнее время Минкомсвязь движется в этом направлении, старается какие-то функции централизовать, сделать едиными. Те же госуслуги, тот же ГИС ЖКХ – это такие федеральные истории, которые они пытаются спустить вниз. Но, в целом, конечно, единого централизованного подхода нет. Это одна из важных проблем, которые, я считаю, нужно решать. Итак – кадры и централизация IT-политики, вот где головная боль.

— А что бы вы хотели от централизации?

— Должны быть единые правила и принципы работы.

— Софт, «железо»…

— Да всё. IT – это такая сфера, которая достаточно легко стандартизируется и централизуется. Наверное, это одна из немногих областей, которые понятным образом идут к централизации. Вот мы сейчас сопровождаем порядка восьми тысяч рабочих мест. У нас есть стандарты. В масштабе страны их нет.

— Был такой один проект, софт для школ закупали централизованно. Добились каких-то немыслимых скидок, до 75%.

— Это еще не немыслимые, поверьте. Можно и больше. Бесплатно брать лицензии и платить только за поддержку. Мы, к примеру, так делаем с антивирусами. Раз уж начали про антивирусы, вот пример. Если завтра условному Касперскому скажут: вот смотри, мы полностью централизуем все закупки, ты цену снизишь, но в итоге будешь зарабатывать процентов на 20 больше, потому что мы купим у тебя продукт на всю страну. Ему это, естественно, выгодно, так как не надо оплачивать лишних сэйлзов, тебе принесли готовый контракт. Да и если объем лицензий увеличится в два раза… Он к этому увеличению в два раза шёл десять лет. А тут предлагают 20% рост по деньгам, при двукратном покрытии. Любая компания на такое согласится. А бюджету экономия получится не 20%, а куда больше.

— Но это дело федералов, очевидно?

— Конечно. Всё просто. В первую очередь, нужна стандартизация и централизация.

— А где граница, с которой у региона должна начинаться технологическая самостоятельность?

— Зависит от того, что мы изначально стандартизуем. Нужно начинать, на мой взгляд, с базовых подходов. Например, самое простое – подходы к проектному управлению. Как внедряются проекты. Тут миллион стандартов, ITIL и всего того, что можно выстроить. Нужно, чтобы у всех был единый, понятный проектный подход. Это первое.

Второе – централизация закупок. Тоже элементарная вещь. Разрабатываются стандарты, на основании этих стандартов делаются технические задания, чтобы подходили три-четыре вендора под эти истории. Мы на уровне региона консолидируем закупки, проводим единые торги. Почему нельзя собрать потребность с регионов в технике и запустить один аукцион? И пусть одна компания, один вендор выиграет и по всей стране поставляет эту технику с понятной, нормальной ценой. Никакого rocketscience в этом нет.

И третье – это подход к обслуживанию и сопровождению заявок. Элементарно же. Стоимость специалистов – понятна, можно взять среднюю стоимость специалистов по рынку. Сроки замены условного картриджа тоже, в принципе, ясны. Дальше, например, так же как у нас, разрабатываются технологические карты – сколько нам стоит замена одного картриджа. Все инциденты, все заявки мы регистрируем, введён собственный service desk. Это всё тоже стандартизуется. Сделать единый подход к service desk, управлению заявками, управлению инцидентами, управлению работами – и есть готовый стандарт. Пожалуйста, внедряй, стандартизируй по всей России.

— Может, это вы такие продвинутые, а в других местах к этому не готовы?

— Возможно. Надо заниматься развитием кадров. Это, кстати, тоже огромная проблема. Стандарты обучения госслужащих, на мой взгляд, устарели. Все те курсы, которые сейчас есть, они не сильно привязаны к специфике моей деятельности. Из тех стандартных курсов, которые есть для госслужащих, мне ни один не нужен. Антикоррупция – понятно, изучил. Стандарты госслужбы – тоже понятно. Но что касается IT…

— А кто этим занимается, кто учит госслужащих IT?

— Какие-то компании по контракту, даже не знаю. На уровне аппарата службы кадров. Но я думаю, вот такие IT- и менеджмент-курсы – их будут тоже централизовать и спускать с федерального уровня. Особенно IT. Давайте сделаем единую образовательную программу для IT. Это, кстати, в том году прорабатывалось на федеральном уровне совместно с вузами. Не знаю, чем тема закончилась. Меня привлекали для анализа документов, хотели делать целевые программы под обучение конкретного количества специалистов.

— У вас с коллегами из других регионов есть какое-то общее место для обмена опытом, выработки общих решений?

— Мы постоянно общаемся. В основном, в мессенджерах.

— А министерские чиновники тоже там?

— Там все есть, и Минкомсвязь, и регионы. И на конференции почти всегда вместе ездим, на комиссии, подкомиссии. Общаемся. У всех проблемы одни и те же.

Вот это тоже, кстати, интересная история. Всего две учётные IT-системы в регионах есть по ведомству Минтруда. И каждый регион платит за разработку.

За любую доработку, например, для интеграции, каждый регион платит. Это же глупо. Если одна система во всей России, или две — их же можно выкупить или договориться и сделать на них централизованный договор сопровождения. Нужна доработка – один раз за нее заплатить, и по всем регионам раскатывать. А сейчас каждый регион платит. Ну, это…

— Если министерские с вами сидят в одном чате и обсуждают эти проблемы, они-то что же?

— Пока мы (регионы – ред.) самостоятельно договариваемся, чтобы платить меньше и не платить за какие-то вещи, уже сделанные.

— Федеральные чиновники в ответ на такие соображения произносят одно и то же: у нас федеративное устройство, мы не можем…

— «Не можем», да. Можем вас субсидировать, а вы уж… Примерно так.

— Это аргумент?

— Да нет, конечно. К сожалению, в этом направлении пока не очень активное движение. Я считаю, нужно законы переделать так, чтобы они помогали регионам делать все с умом, а не наоборот.

— Не опасаетесь, что наступит импортозамещение?

— Это всё равно что опасаться кризиса, всего лишь дополнительная возможность. Будет импортозамещение – нам на руку, будем рассматривать альтернативные продукты. Главное, чтобы это не стало дороже. Сейчас рынок конкурентный, а если завтра станет так, что будет один российский производитель, который продает все в четыре раза дороже, то это получится не очень выгодное импортозамещение. А так, у нас есть целый план по замещению, например, Microsoft Office на бесплатные аналоги. Почти полторы тысячи рабочих мест в этом году хотим перевести на LibreOffice.

— Вам же за работоспособность IT отвечать. Вдруг что-то перестанет работать.

– Ну, что значит «перестанет работать». Здесь вопрос в подходе к разработке софта. Если подход правильный, если проведено тестирование на масштабируемость, на отказоустойчивость, то проблемы быть не должно.

Другой вопрос, что какой-то софт, например, серверное ПО, разрабатывался десятилетиями. Создать продукт, в который вкладывались миллиарды долларов или рублей, за год, или за два – это невозможная история. Но давайте возьмем российских производителей, ту же «Лабораторию Касперского». У них огромный рынок как в России, так и за рубежом. Это говорит о чем? О том, что само импортозамещение не панацея от зависимости. Но как стратегическое направление, как вектор развития России, с точки зрения привлечения кадров и их развития, а также развития собственного рынка программного обеспечения – это вполне себе интересная идея.

Ещё пример – «Прогноз». Тоже российские разработки признанного качества. Собственный рынок программного обеспечения нужно развивать.

— В Туле есть разработчики?

— Да, много. Две больших компании, 250 и 100 разработчиков. В основном работают на западный рынок, заказные разработки и тестирование.

— А кадры готовят в здесь же, в тульском политехе, возможно?

— Самые крупные – это политех и педагогический. И есть много мелких филиалов других вузов. Айтишников, конечно, готовит в основном политех. Мы общались на эту тему с компаниями-разработчиками. Они студентов третьего-четвертого курса забирают на практику, и примерно за год сами доводят до толкового состояния.

— Имеете ли вы влияние на поддержку IT-индустрии в городе и области?

— У нас есть общественный совет, с которым мы неоднократно этот вопрос обсуждали, тему разработки заказного ПО. Чтобы формировали заказ на студентов. Я сам ездил в вуз, смотрел учебные программы. Но здесь все упирается в работодателя. Если работодатель заинтересован в том, чтобы ему делали качественных студентов, то у нас вузы идут навстречу. Те IT-компании, которые хотят помочь себе с кадрами, сами преподают в вузах.

Ещё пример. Мы договорились с медицинскими вузами, что у них в базовую образовательную программу входит обучение медицинской IT-системе, которую в регионе используют. Но это точечная работа, а глобально её, конечно же, нет.

Это огромный пласт. Как минимум, переработать программы обучения, которые делались еще в 80-е годы. Там ведь «Основы ЭВМ» преподают. Опять же, во многом это должно делаться на федеральном уровне. Потому что эти программы стандартизованы, утверждены, вузы должны по ним преподавать.

— Местных разработчиков на подряд берёте, наверное?

— По части проектов — да, они работают. Но с компаниями, которые занимаются разработкой, мы не работаем. Потому что они, как я уже сказал, на западный рынок ориентированы.

— Три с половиной года – это повод, чтобы похвастаться чем-нибудь. Есть чем? И наоборот, что не вышло.

— Похвастаться – людьми. У нас очень хорошие ребята работают, могут добиваться результата. А все остальное — результат их деятельности.

— Каков этот результат?

— У нас под сотню завершенных проектов за три с половиной года, от маленьких, сроком меньше трех месяцев, до больших, которые делались год. Внедрено проектное управление, serviсe desk, как я говорил уже. И внедрена куча процедур по IT. Управление работами — завершаем внедрение. Управление инцидентами, управление запросами – у нас все стандартизовано, в контрактах прописаны все данные на сопровождение. Мы обслуживаем более семи тысяч рабочих мест. Cделали единый контакт-центр, который обслуживает всю область.

Мы уже по факту большинство сфер автоматизировали. Даже не знаю, что у нас еще не автоматизировано. Сейчас самое большое направление, которое нам нужно, это аналитика и работа с данными. С точки зрения бизнес-систем, то есть ведомственных систем, как мы это по-русски называем, у нас практически все внедрено. На каждый орган у нас есть своя система. Что касается аналитического блока, то здесь огромный потенциал для развития. Сбор данных, агрегация, вычистка, построение моделей различных.

— На service desk ваши люди работают?

— Да. Аутсорсинг гораздо дороже выходит.

— Стремление к отказу от MS Office – это вызвано, очевидно, исключительно соображениями экономии?

— И стратегически это правильно. Всегда лучше всего иметь альтернативу, чтобы не подсаживаться на одну иглу. Мы не отказываемся от Microsoft, мы дифференцируем рабочие места. Потому что тот же Microsoft – это суперудобный продукт для людей, которым необходимо пользоваться календарем, Lync и так далее. А для человека, который сидит весь день в документообороте – ну зачем ему нужен Microsoft Office, если он работает в какой-то своей одной специализированной системе.

Я сам работал в Microsoft. Знаю, что коммерческие структуры всегда —и 10 лет назад так было, и теперь — рассматривают варианты оптимизации майкрософтовской лицензии. Ибо дорого.

— Губернатор к IT как относится?

— Он у нас передовой. Думаю, что без его поддержки мало бы что получилось. Понимает, что в это надо инвестировать, что IT стоит денег, но дает результат.

— Как с задачей из майских указов? 70% зарегистрированных в ЕСИА, и 90% из них довольных.

— Сейчас у нас 15,6% зарегистрированных. К концу года ожидаем 40, у нас очень много мероприятий направлено на это.

— Каких?

— Во-первых, переводим все свои информационные системы на ЕСИА. Наш региональный портал изначально на ЕСИА работает. Мы перевели записи к врачу во всём регионе на ЕСИА. Мы практически всем людям, которые приходят в МФЦ (сеть МФЦ тоже у меня в подчинении), рассказываем о преимуществах «единого пароля» и выдаем аккаунт ЕСИА. Через регистратуру в больницах регистрируем людей. Получаем от них согласие на обработку данных, и тоже выдаем им аккаунт, для того чтобы они могли записываться к врачу.

Плюс достаточно большая информационная кампания. Сюжеты в СМИ, мобильные стойки регистрации на городских мероприятиях, видеоролики на ТВ и уличных мониторах, печатная продукция, а также различные промо-акции. Например, выдача купонов на скидки в ряде кинотеатров области при регистрации в ЕСИА.

Нам понятно, что нужно делать две вещи. Первое – это информирование, второе – инфраструктура для того, чтобы этим можно было воспользоваться. То есть чтобы человек знал, что это такое, чтобы он понимал, где этим воспользоваться, и чтобы ему это было удобно получать.

— Вы в «ПРОФ-IT» не участвуете, почему?

— В этом году мы решили участвовать, подали заявку. Посмотрели уровень проектов, которые побеждают. И решили, что нам тоже есть, что показать. Может, выиграем что-нибудь.

— А это будет хорошо для региона, победить в конкурсе?

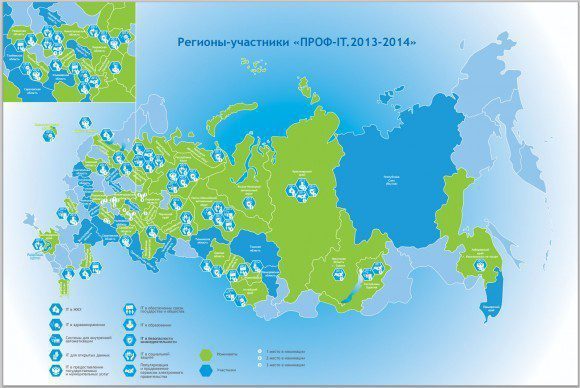

— Что мне понравилось в «ПРОФ-IT», на самом деле, это карта. Карта с проектами по стране. Это очень круто. И обидно, что на этой картинке Тульской области нет, ни одного проекта. Поэтому надо поучаствовать.

И с точки зрения мотивации коллектива это важно, конечно. Стараемся завоевать как можно больше наград. Вот «Серебряный кинжал» в этом году выиграли, пытались выиграть «Хрустальную гарнитуру», вошли в лауреаты.

— Это, если не ошибаюсь, конкурсы call-центров.

— Да. Мы вышли в тройку финалистов, но, к сожалению, не выиграли. Ничего, в следующем году.