Периодически мы, разработчики медицинских информационных систем (МИС), слышим рассуждения о том, что наша работа представляет из себя что-то совершенно простое и до абсурда очевидное. На робкие попытки возразить, что не всё так просто, и что в нашей работе есть достаточно сложные, подчас неочевидные и непредсказуемые в своем развитии вещи, мы получаем закономерный вопрос: «Например?»

Что ж, потешим публику конкретным примером.

Одной из важных функций электронной медицинской карты является автоматическое цитирование и заполнение медицинских записей. Действительно, если вся электронная документация, включая протоколы диагностики, оперативного лечения, анестезиологического пособия и т.д. уже есть в карте пациента – то зачем же заставлять врача перенабивать или вручную копипастом переносить их из одного документа в другой? Эту работу медицинская система вполне может сделать сама, благо разработчики, как правило, хорошо понимают, из какого и в какой документ нужно перенести те или иные данные.

Вот и у нас также уже достаточно давно были сделаны функции автоматического заполнения полей с данными обследования из соответствующих диагностических протоколов, в том числе – и цитирование результатов лабораторной диагностики. Потребность в таком цитировании достаточно распространена, например, она необходима в следующих медицинских документах: «Врачебный осмотр», «Направление на МСЭ», «Санаторно-курортная карта», «Направление на госпитализацию», «Выписка», «Этапный эпикриз», «Выписной эпикриз», «Консилиум», «Совместный осмотр», «Консультация», «Представление на врачебную комиссию», «Направление», «Осмотр начмеда», «Осмотр зав. поликлиникой», «Осмотр зав. отделением», «Вызов на дом» и т.д.

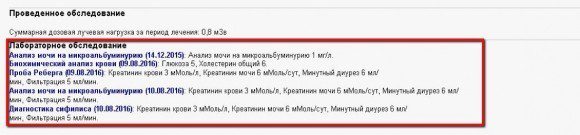

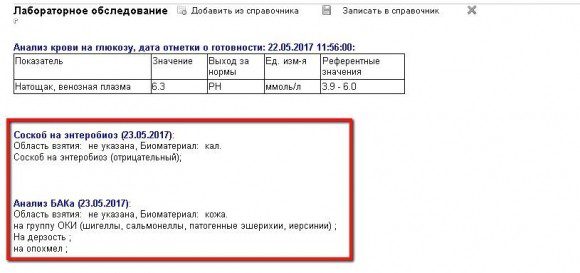

Достаточно долгое время цитирование лабораторной диагностики было представлено простым алгоритмом: система брала диагностический протокол и на основании его формировала простую текстовую строку с указанием лабораторного параметра, его значением и единицей измерения, в ряде случаев добавляя ещё референтное значение. Полученную строку МИС записывала в поле «Лабораторное исследование», например, «Выписного эпикриза». Врач получал готовый текст и это экономило ему массу времени.

В один солнечный и тёплый денек от одного из наших пользователей, «врача Иванова» условной «поликлиники №1», мы получили отличное обращение со словами благодарности за такую функцию и рационализаторским предложением примерно следующего вида:

«Всё в этой функции замечательно, но в больших лабораторных протоколах, насчитывающих 20 и более параметров, врачам не очень удобно читать текст в строку. Было бы совершенно классно, если бы эти же параметры были представлены столбцом – тогда полученный выписной эпикриз или распечатанный протокол врачебного осмотра были бы более информативными и легкими для прочтения другими врачами».

Приученные горьким опытом не верить в свое счастье, наши разработчики пообщались с другими лечебными учреждениями и другими врачами и услышали слова поддержки и согласия.

«Сказано – сделано», и в новой версии нашей системы мы реализовали такую доработку, теперь цитирование лабораторных исследований осуществлялось в столбец и действительно стало выглядеть информативнее.

Казалось, ничто не предвещало беды. Но в один уже менее прекрасный день наша техническая поддержка получает обращение примерно следующего содержания:

«Да вы там о…. Вы там совсем е …? Вам там б…, что – совсем делать нечего??? Вы что с…. творите!!!!» и далее поражающее своей гениальностью, краткостью и бесполезностью требование «Исправьте!».

Так как требование исправления не было конкретизировано такими незначительными в глазах праведно возмущенного администратора тонкостями, как название функции или хотя бы модуля МИС, причинами такой оценки и предложениями о том, что собственно говоря можно было бы сделать – сотрудник технической поддержки, приняв предварительно стандартную дозу успокоительного, начинает выяснять все эти детали у возмущенного.

На это уходит заметное время, причем оно вначале тратится на попытки прорваться сквозь ругань и проклятия к конкретному примеру некорректной работы МИС, затем на попытку облечь «Что тут непонятно? Я не просил это делать!» во что-то более-менее вразумительное. И наконец – в поиск приемлемого варианта.

В результате выясняется, что новая функция в целом, конечно, удобная, но в данном конкретном учреждении пациентам выполняется достаточно большой объём лабораторного обследования, и при этом очень мало бумаги для принтеров. В результате нашего «улучшения» распечатанный эпикриз теперь занимает не 2-3 привычных листа бумаги, а целых 4-5, что и вызвало непреодолимое желание социального протеста.

На вопрос о том, стоит ли вернуть прежнюю реализацию, мы получаем ответ – что такое могли предложить только идиоты и что на самом деле нужно просто сделать настройку режима цитирования в «Выписном эпикризе» — т.к. проблема с нехваткой бумаги имеется только в этом документе, в остальных это улучшение оправданно и менять ничего не надо.

«Сказано – сделано», и в следующей версии МИС мы добавляем настройку в «Выписной эпикриз», благодаря которой врачи могут по своему усмотрению менять формат цитирования – кому строкой, кому столбцом.

Через некоторое время уже от совершенно другого врача и другой «поликлиники №3» мы получаем претензию, что у «нормальных пацанов» давно уже сделано цитирование результатов исследований в виде аккуратной таблички, и что использовать столбиковый способ вывода данных – это «ретроградное ущемление ствола головного мозга». Открыв для себя новый термин, который ещё не был даже описан в медицинской литературе, и приняв решение переводить сотрудника, который занимается этой проблемой, с успокоительных на антидепрессанты, мы решаем, что всё-таки не до конца разобрались в ситуации в прошлый раз. И принимаем мужественное решение бороться до конца.

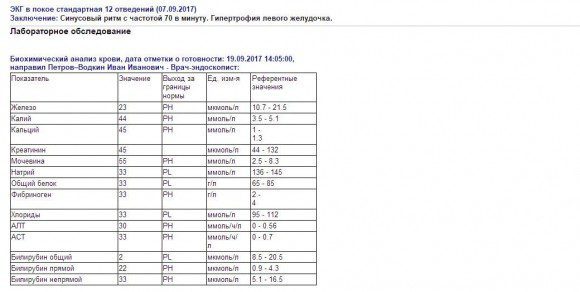

В результате общения уже сразу с несколькими поликлиниками, IT-администраторами и отдельными влиятельными врачами приходим к неутешительному выводу – единого и устраивающего всех решения нет. В некоторых поликлиниках и больницах вполне устраивает прошлый вариант, в некоторых – вариант со столбиком, где-то наотрез отказываются признавать любой вариант, кроме табличного. Поэтому мы принимаем очередное самостийное решение – и создаем одну общую настройку для всей медицинской системы, которая позволяет выбрать один из трёх вариантов – цитирование строкой, столбцом или таблицей – так, чтобы каждый выбрал для себя свой вариант. В итоге, если кому-то нужна таблица – можно включить этот режим, и во всех документах цитирование лабораторной диагностики будет идти таблицей.

«Сказано – сделано». Терзаемые сложной смесью чувств, состоящей из робкой надежды на успех, страха «облажаться» снова и предположения, что обнаружится ещё один неизвестный нам способ цитировать эти несчастные параметры лабораторной диагностики, мы выпускаем новую версию МИС.

Через пару дней истошные крики сотрудника службы техподдержки, раздающиеся на весь офис, оповещают компанию о том, что надежды на счастье рухнули, а самые смелые предсказания о провале превзошла жалоба на начальника техподдержки от одного крупного медицинского центра, у которого кончились нервы и терпение от наших постоянных изменений в этой функции. Заведующую лабораторией этого центра напрочь не устроило цитирование микробиологических исследований. Выяснилось, что наш искусственный интеллект, находящийся на постоянной связи с космосом, не справился со своей задачей – он должен был догадаться, что включение табличной формы цитирования лабораторных исследований есть безусловно правильный шаг, и в нужном направлении, но конкретно для микробиологии система сама должна переключиться в режим цитирования в строку – так, как было изначально. И никаких других вариантов тут быть не может.

«Сказано – сделано», и в очередной новой версии мы добавили каплю интеллекта нашей функции, которая теперь цитировала ряд лабораторных исследований в том виде, в котором была указана настройка, но для некоторых видов все-таки оставляла только строковый способ.

Не прошло и пары дней, как история получила долгожданное продолжение. В ходе телефонного общения, громкость которого заставляла задуматься о том, что телефонная связь в ряде случаев не так уж остро нужна и крики из другого региона России в принципе можно расслышать без неё, выяснилось – общая для всех документов настройка совершенно неправильный поступок. В ряде случаев способ цитирования лабораторных исследований во врачебных осмотрах с целью большей наглядности должен быть столбиком, в больших документах типа направлений в медицинские организации или санаторий – строкоой (кто их там читает?), а в выписном эпикризе – таблицей.

Собрав на мозговой штурм уже не только сотрудников службы техподдержки, но консультанта по медицинским вопросам, программистов, тестировщиков и аналитика, в компании решают пойти на отчаянный шаг – сделать одну общую настройку для всех медицинских документов и специальную выделенную для «Выписного эпикриза», так как другого выхода из ситуации нет, а «посылать» какого-то из пользователей и заказчиков выглядит совсем уж неприемлемым выходом.

«Сказано – сделано», и мы выпускаем новую версию системы, в которой содержится три варианта работы алгоритма, две опции с параметрами, несколько особых случаев и километровое описание всех нюансов и деталей по настройке.

Прошедшая неделя тишины по поводу цитирования лабораторного исследования создает эффект эйфории. Каждый кактус у монитора кажется изящной розой, каждая муха – прекрасной бабочкой, а каждое обращение за техподдержкой или предложением о доработке заставляет бросаться в пляс всю команду.

Через 10 день красный от злости директор приносит на общую планёрку руководителей отделов доставленное «Почтой России» гневное письмо, которое, как оказалось, было отправлено сразу после выхода новой версии из ещё одной медицинской организации. В письме нас оповестили, что созданные две настройки, три параметра работы и описание всего этого дела на нескольких страницах – это верх извращения, и что администратор системы категорически отказывается ставить новую версию МИС, в которой каждый раз одна и та же функция меняется то на один вариант, то на другой – при этом данная конкретная медицинская организация нас об этом не просила, а мы, «конкретные редиски», не удосужились с ней это согласовать. Далее следует лаконичное предложение вернуть исходную реализацию, которая была всегда – в противном случае поликлиника вынуждена будет пересмотреть вопрос использования нашего отстойного продукта.

В ходе групповой истерики всего коллектива сотрудник техподдержки робко замечает, что в данной конкретной поликлинике модуль лабораторной диагностики не автоматизирован, протоколы лабораторного обследования не создаются, да и вести выписные эпикризы тоже особо никто не горит желанием. На вопрос руководителя разработчиков о том, так зачем тогда писать жалобу и требовать вернуть все назад? — возникает молчаливая пауза.

Выводы.

Описанная ситуация, пусть несколько гипертрофированная, имела место в реальности, и таких историй в нашей практике полным-полно. Это совершенно типичное, уже привычное всем явление. К сожалению, принцип «клиент всегда прав» в нашей русской ментальности приобретает подчас чудовищные формы. Найти баланс между очевидно противоречивыми требованиями уважаемых заказчиков, пользователей, диванных экспертов в области медицинской информатики и разного рода «советчиков из-за угла» бывает не просто сложно, а невозможно по определению.

Путь компромиссов здесь – тоже не всегда хороший выбор, т.к. он приводит к постоянному усложнению медицинской информационной системы, её алгоритмов и настроек, документации и т.д. Это, в свою очередь, приводит к утяжелению интерфейса или замедлению работы некоторых функций. В итоге вырастает сопротивление на местах и вполне справедливые подчас требования переделать, исправить, «сделать нормально», вернуть назад и т.д. Возникают риски превратить действительно удобную и полезную систему в монстра из тысячи настроек, сотен экранных полей и кнопок, и миллиона непредсказуемых реакций системы на любой нетипичный клинический случай.

За годы работы мы научились отпускать тех, кто не видит границ приличия и считает, что все вокруг обязаны реагировать на любой их чих и удовлетворять любое требование, в какой бы форме и чего бы оно ни касалось. Вместе с этим мы научились ценить в наших проектах и заказчиках людей чутких, готовых идти на диалог и трудные подчас обсуждения, принимающих периодически наши отказы в реализации тех или иных идей и пусть редко, но всё-таки поддерживающих своего разработчика в случае действительно удачной идеи или полезной функции.

Тем и живем.

Об авторе: Александр Гусев — член Экспертного совета министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения, к.т.н.

комментарии закрыты.

Я частично согласен с негодующими о «внезапных» изменениях в ПО. Поскольку эти организации их не запрашивали, а полагались на бизнес-процессы основываясь на «старое» поведение ПО.

С моей точки зрения, было бы логично сделать, настройку конкретного блока. И по каналам обновления ПО выставить применение настройки по умолчанию, только для тех организаций, которые данную настройку запрашивали.

Это даст фору вам, вы будете решать проблемы не всех сразу, а только заинтересованных в изменениях. Это даст возможность выбора остальным.