Впервые представлен Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов за 2021 год, сообщило правительство в среду; обнародована также методика его расчёта, которая даёт поводы для критического анализа.

Сначала о формальной стороне дела.

Сформировать рейтинг поручил президент Владимир Путин по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при президенте по науке и образованию. Теперь поручение можно считать выполненным.

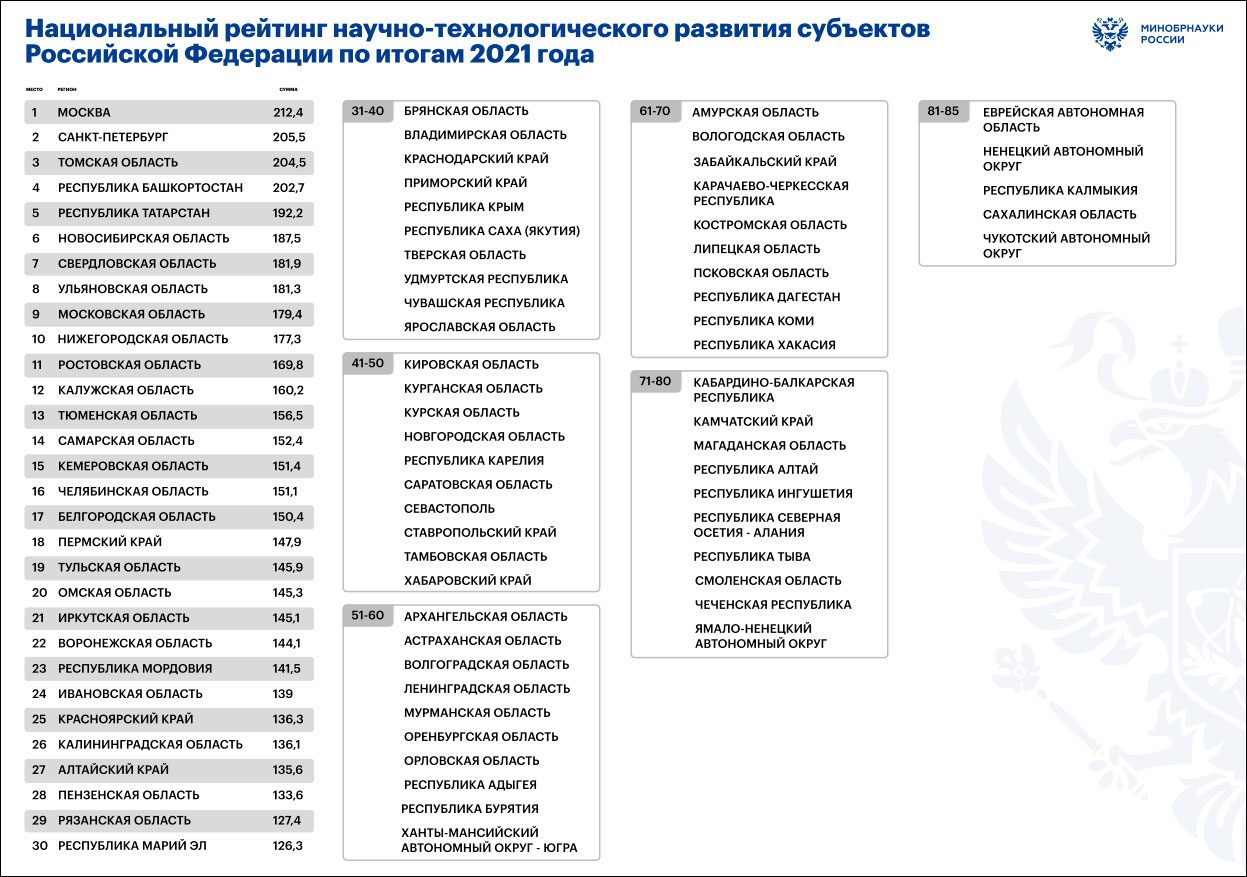

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область. В топ-10 также вошли республики Башкортостан, Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.

Как сказано в методике, часть показателей в рейтинге-2021 не учитывается.

Среди показателей, так или иначе относящихся к IT, можно выделить следующие:

- «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций» (по данным Росстата);

- «Доля отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, в общем количестве технологий, используемых организациями реального сектора экономики в субъекте Российской Федерации» (Минобрнауки);

- «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» (Росстат);

- «Общая сумма профинансированных региональным фондом поддержки научной и научно технической деятельности проектов на одного исследователя» (Минобрнауки);

- «Наличие региональных налоговых мер поддержки организаций, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами» (Минобрнауки);

- «Количество в субъекте Российской Федерации объектов инфраструктуры, способствующих внедрению результатов научных исследований и разработок в производство (промышленные технопарки, индустриальные (промышленные) парки, промышленные кластеры, центры трансфера технологий, инжиниринговые центры)» (Минобрнауки);

- «Удельный вес числа выпускников ИКТ-направлений подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) по отношению к численности рабочей силы» (Минобрнауки);

- «Удельный вес средств бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общем объеме затрат на инновационную деятельность» (Минобрнауки);

- «Соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологического характера (включая права на результаты интеллектуальной деятельности)» (Минобрнауки);

- «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте» (Росстат);

- «Уровень инновационной активности организаций» (Росстат);

- «Стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя» (Минобрнауки);

- «Число патентных заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, поданных в Роспатент национальными заявителями» (Минобрнауки).

Теперь предпримем попытку анализа методики расчёта рейтинга, ограничившись её очевидными особенностями.

Исходные показатели для расчёта, всего их, напомним, 33, сгруппированы по трём блокам: органы власти, среда для ведения наукоёмкого бизнеса и среда для работы исследователей. Значения показателей рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, а также отчётов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также институтов развития, сообщает правительство.

Проверить правильность расчёта рейтинга невозможно из-за неприемлемой трудоёмкости процедуры – ссылок на «данные Росстата, Роспатента, Минпромторга, …отчётов Федерального казначейства…, а также институтов развития» методика расчёта не даёт.

См. также: Национальный рейтинг НТР регионов – не соблюдён срок представления методики расчёта >>>

Но не это главное. Уровень научно-технологического развития страны, региона, отрасли, предприятия было бы конструктивно оценивать практическими результатами. Примером таких результатов может служить: налаживание производства микросхем («да\нет»), доход софтверных компаний («миллионы рублей»), объём экспорта ПО («миллионы долларов»), выход университетских команд в финал ICPС («да\нет, если да, то сколько»), количество Нобелевских лауреатов («штук») etc.

Непонятно, как «методология и алгоритм формирования» рейтинга связаны с такими вот – практически значимыми – результатами.

Среди 33 показателей рейтинга более половины имеют единицу измерения «процент». Процент этот в большинстве случаев относится к освоению средств, выделенных на науку и технологии. Потраченные по правильной статье расходов деньги равны уровню научно-технологического развития, априори предполагают авторы документа. Такое предположение представляется неочевидным.

Далее, в связи с высокой плотностью итоговых значений рейтинга при публикации рейтинга это значение показывается только для первых тридцати регионов, сообщает Минобрнауки. Остальные 55 регионов свой рейтинг вообще не видят, им доступны только результаты сортировки по значению рейтинга.

Это следует счесть недостатком методики. Значение каждого исходного показателя варьируется в диапазоне от 1 до 100, т.е. регион может рассчитывать на рейтинг от 33 до 3300. Пытаться оценить количественно с такой точностью столь сложное явление, как научно-технологический прогресс, может только очень уверенный в себе исследователь, полагающий, что его метод гарантирует от ошибок измерения. Ведь в данном случае речь идёт не о лабораторном эксперименте, а об оценке труда многих людей, специалистов, работников высшей школы, чиновников и др. во всех субъектах РФ. Такая оценка может повлиять на многое, включая карьеру.

Нельзя не отметить, однако, что рейтинг потребовал от своих составителей кропотливого труда. Вот, например, показатель «Доля отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, в общем количестве технологий, используемых организациями реального сектора экономики в субъекте Российской Федерации». Исходных данных для расчёта на сайте Росстата нет (они в данном случае конфиденциальны), но форма документа имеется – на 28 страницах. Для расчёта одного только исходного показателя обработать такие документы надо 85 раз, для каждого из регионов РФ. А всего показателей, напомним снова, 33.

Не может быть также претензий к описанию того, как значения исходных показателей превращаются в итоговое число, определяющее место каждого региона. «Рейтинговый балл по блоку показателей рассчитывается как средняя арифметическая (так в оригинале, правильно «среднее арифметическое» – ред.) рейтинговых баллов всех входящих в блок показателей. Интегральный рейтинг рассчитывается как сумма рейтинговых баллов всех анализируемых блоков».