На первом российско-китайском форуме по вопросам развития и безопасности ИКТ, который состоялся в рамках VII Международного форума безопасного Интернета в Москве среду, во время панельной дискуссии, посвящённой импортозамещению в IT, Экспертный центр презентовал результаты исследования – оно выявило, во-первых, полную зависимость госзказчиков от импортного ПО и, во-вторых, их нежелание от этой зависимости избавляться.

В конце 2015 года Экспертный центр электронного государства собрал и проанализировал данные о том, какие информационные системы используются в региональных органах власти.

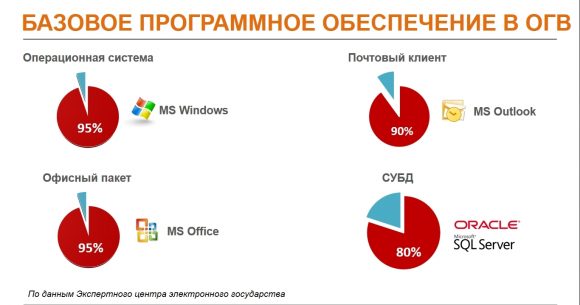

Оказалось, что работа органов власти практически полностью зависит от зарубежного ПО. Так, на 95% рабочих мест используются настольная операционная система Microsoft Windows и пакет Microsoft Office, 90% сотрудников для работы с почтой используют Microsoft Outlook, на 80% серверов баз данных используются системы управления базами данных (СУБД) Oracle и Microsoft SQL Server.

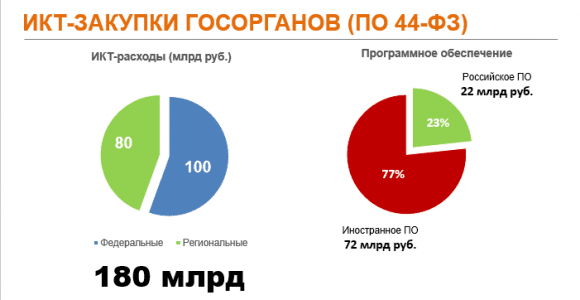

По данным Минэкономразвития, 72,3% контрактов на закупку ПО органами государственной власти 2015 году пришлись на зарубежные программные продукты, а в денежном выражении объём бюджетных средств, направленных на зарубежное программное обеспечение, составил 72 миллиарда рублей (77% всех расходов на эти цели).

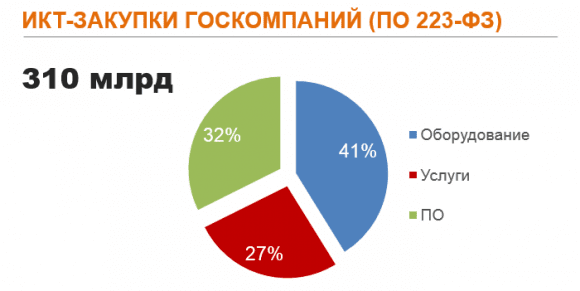

По оценкам Экспертного центра электронного государства, ИКТ-закупки госорганов составили в 2015 году 180 миллиардов рублей, ИКТ-закупки госкомпаний – 310 миллиардов рублей, всего – 490 миллиардов рублей.

Если сравнивать расходы на информационно-коммуникационные технологии государственных органов и государственных компаний, то они сопоставимы с расходами бюджета 2016 года на образование, на которое планируется выделить в этом году 573 миллиарда рублей, и превышают расходы на здравоохранение (478 миллиардов) и культуру (95 миллиардов).

В конце 2015 и начале 2016 годов в регионах началась более или менее активная деятельность по импортозамещению ПО в органах власти. Так, в Калужской области протестированы российские аналоги зарубежного ПО, проведена замена зарубежной СУБД на российскую в системе документооборота (2 тысячи пользователей), выполнен проект по замене зарубежного облачного хранилища файлов на российское решение. IT-специалисты в областном правительстве утверждают, что как минимум в этих IT-системах зависмости от зарубежных поставщиков нет.

В Московской области после подготовительных работ – анализа, оценки и тестирования отечественного ПО – в системе документооборота (42 тысячи пользователей) удалось отказаться от СУБД Oracle в пользу PostgreSQL. Кроме снижения зависимости от импортного ПО ожидается значительная экономия на лицензионных платежах.

В Республике Бурятия заменили региональную систем межведомственного взаимодействия, полностью базирующуюся на продуктах Microsoft, на систему российской разработки, основанную на собственных продуктах и свободном программном обеспечении.

В Татарстане IT-система ЗАГС переведена с СУБД Oracle на PostgreSQL, что позволит сократить стоимость владения системой на 90 миллионов рублей в течение трёх лет. При этом обнаружился рост производительности при одновременном снижении требований к аппаратной части.

Есть и другие примеры в других регионах – Саратовской, Тульской, Ярославской, Кировской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге. Но всё это – пробные, пилотные, условно говоря, проекты. Импортозамещение ПО пока не стало системной работой.

Импортозамещения требует значительных ресурсов, и не только непосредственно в связи с переходом на отечественное ПО. Значительные усилия необходимо затратить и на подготовительные, организационные и методические работы.

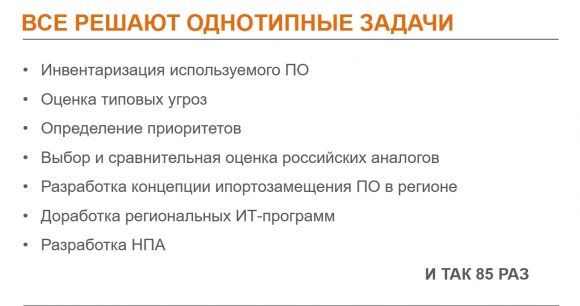

Системной подход к импортозамещению ПО предполагает, в частности, следующее:

- тотальная инвентаризация используемого ПО,

- оценка и классификация типовых угроз, которые несёт использование зарубежных программных продуктов;

- оценка наиболее критичных сфер государственного управления и определение на её основе приоритетов импортозамещения;

- сравнительный анализ характеристик зарубежного ПО и его российских аналогов, выбор решений по импортозамещению и подготовка методических рекомендаций для них.

Последовательная реализация проектов по импортозамещению ПО в органах власти в масштабах региона требует также и организационных мероприятий – разработку концептуальных документов, доработку региональных программ развития информационного общества и электронного правительства, разработку и принятие нормативных актов, координация процессов импортозамещения между различными органами власти и т.п.

Большая часть этих работ, несмотря на различия между регионами, носит однотипный характер. Если не централизовать такую работу, все регионы будут проходить этот путь самостоятельно и значительные ресурсы на самостоятельное выполнение одной и той же работы.

Анализ информации, собранной Экспертным центром электронного государства,позволяет сделать следующие выводы в отношении нынешней ситуации с импортозамещением:

- Органы власти с настороженностью относятся к импортозамещению ПО, многие занимают выжидательную позицию в надежде на то, что «вдруг всё отменят»

- Органы власти не знают, какие российские программные продукты есть на рынке, им приходится тратить значительные ресурсы на поиск и анализ существующих российских решений

- Отсутствует системное видение процесса в том смысле, что многие не понимают, как устанавливать приоритеты импортозамещения, как оценивать угрозы и минимизировать риски, и т.п.

- Отсутствует методическая поддержка импортозамещения и сопутствующих ему процессов

- Нет механизма обмена информацией и опытом решения вышеперечисленных задач

- В регионах многократно решаются однотипные задачи

- Реестр российского ПО, хотя в нём уже более 500 позиций, пока работает слабо, поскольку нет контроля за выполнением запрета на приобретение зарубежного ПО и механизмы воздействия на тех, кто этот запрет нарушает.

По результатам I квартала 2016 года можно констатировать, что постановление правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» практически не выполняется.

Органы власти по-прежнему активно закупают иностранное ПО и, более того, даже не удосуживаются размещать обоснования о невозможности соблюдения запрета на такие закупки.

Так, по примерной оценке, около 85% закупок органов власти не содержат обоснований, около 10% обходятся формальными обоснованиями и только около 5% пытаются размещать документы в соответствии с требованиями постановления.

Для решения этих вопросов и проблем в феврале этого года по итогам форума «Интернет Экономика» президент РФ поручил создать центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ. В соответствии с поручением Минэкономразвития подготовило доклад о создании центра компетенции, сейчас он находится на рассмотрении в администрации президента.

Основными задачами центра кометенции должны стать:

- выявление и анализ факторов, препятствующих импортозмещению в сфере ИКТ и подготовка предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов;

- подготовка рекомендаций по практическим аспектам импортозамещения;

- создание площадки для обмена опытом между заказчиками и организациями;

- выявление и популяризация лучших практик (кейсов) в сфере импортозамещения;

- создание независимой площадки для оценки и тестирования ПО;

- оценка типовых угроз использования иностранного ПО;

- осуществление выборочного анализа закупок и контрактов, заключенных заказчиками, на предмет соблюдения требований законодательства;

- экспертиза требований госзаказчиков к закупаемым программным продуктам на предмет их адекватности;

- организация мероприятий, направленных на популяризацию и разъяснения ключевых направлений государственной политики по импортозамещению в сфере ИКТ.

Презентацию «Импортозамещение в регионах» см. здесь >>>

Раздел, посвященный импортозамещению программного обеспечения в органах власти

Читать также: «Как внести программный продукт в реестр российского ПО» >>

Читать также: «Реестр российского ПО – инструкция для госзаказчиков» >>

комментарии закрыты.

надо быть полными идиотами что бы пустить на самотек эти процессы и не развивать свое ПО