Прочитал статью Андрея Губова «АИС органов государственной власти как зеркало их отношений с органами местного самоуправления». Со всем согласен, но захотелось по горячим следам высказать своё мнение по поводу поднятых проблем, но несколько с другой стороны.

Первое. На мой взгляд, все проблемы информатизации вторичны, главной остаётся проблема реформирования органов местного самоуправления (ОМСУ), которое продолжается уже более 20 лет. Пока мы не определимся с моделью современного местного самоуправления, проблемы его информатизации будут следовать в кильватере более общих нерешённых проблем. Много чего говорят о местном самоуправлении, начиная от того, что это самый близкий к народу уровень власти, и вплоть до того, что нужно вообще менять закон о местном самоуправлении (например, здесь). Т.е. мы в конце концов должны определиться, что же собой будет представлять местное самоуправление в ближайшие 5-10 лет. Или мы продолжим идти по пути так некоторыми любимых США и будем выстраивать до конца их модель, где должность мэра в большинстве муниципалитетов сравнима в нашем понимании с положением почётного гражданина муниципалитета, или же мы наконец-то выстроим достаточно действенную модель ОМСУ, как полноценной составляющей власти. Это, как мне кажется ключевой момент.

Второе. Что касается информации, которая необходима для полноценного управления территорией муниципалитета, то об этом еще в 2012 году говорил еще один из «могикан» муниципальной информатизации – Александр Сурнин, гендиректор ОАО «Обнинский городской информационный центр», подробнее см. здесь. Приведу из этой презентации лишь одну цитату, касающуюся учреждений и организаций, информация которых нужна для управления территорией: «К муниципалитету относится не более 25% этих организаций, и от года к году этот процент всё более уменьшается». По прошествии шести лет мало что поменялось. По моим ощущениям, эта цифра остается прежней с погрешностью плюс-минус 5-10%. Несмотря на внедрённую и работающую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), ОМСУ информацию о том, что происходит на его территории, добывает с большим трудом.

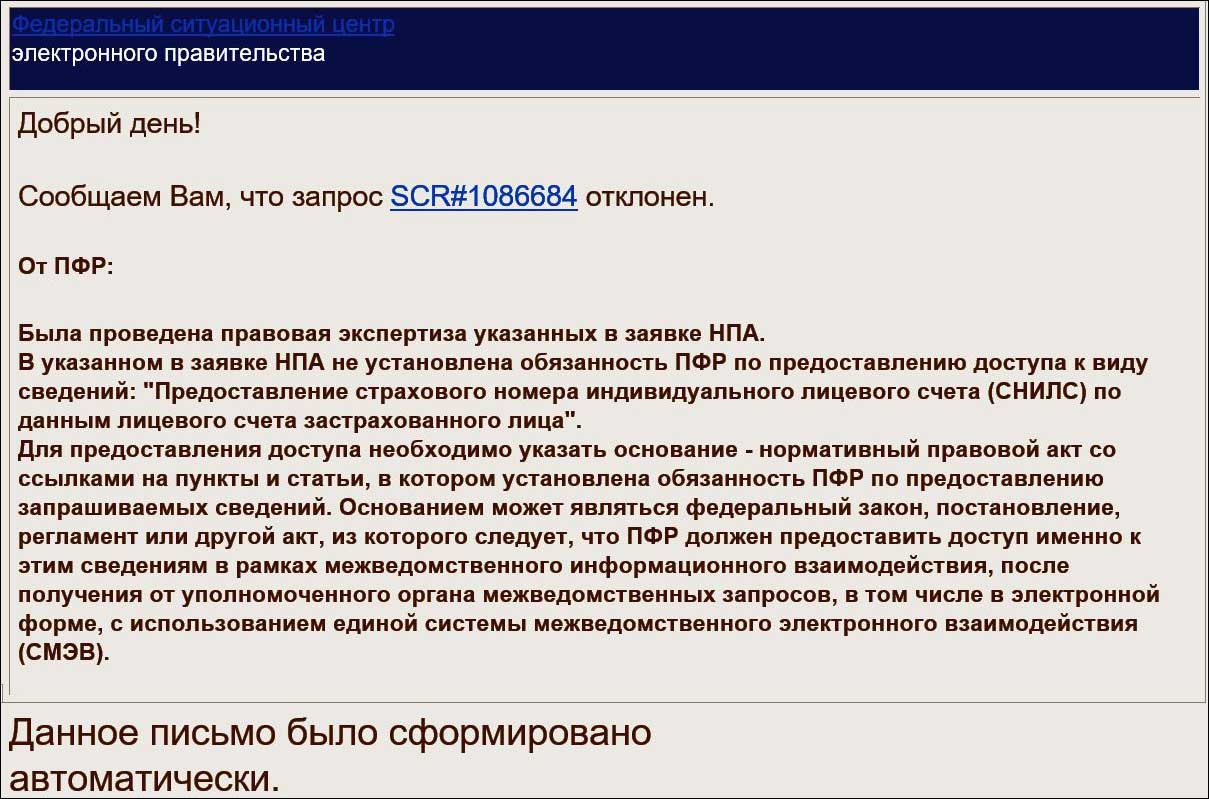

Приведу всего лишь один пример того, с чем приходилось сталкиваться на практике – предоставление субсидий за ЖКХ. Возьмём стандартную семью из трёх поколений – бабушка/дедушка, родители, дети. Один из родителей является ответственным квартиросъемщиком, он подает заявление на эту услугу, предоставив все документы/сведения, определённые законами и методиками. Дальше начинаем на практике осуществлять оказание услуги. Чтобы предоставить субсидию, нам нужно собрать данные о доходах всей семьи, и убедиться, что квартплата не превышает установленный законодательством процент от общего дохода семьи. Первым делом получаем справку о составе семьи. Ну ладно, наш городишко маленький, так исторически сложилось, что паспортисты структурно находятся в той же организации, где и предоставляются субсидии, и управляющая компания у нас одна. А для остальных – затык первый. Сколько у нас в большом городе ТСЖ, управляющих компаний? А сколько из них подключено к СМЭВ? Есть горячие головы в Минэке, которые давно предлагают заменить эту справку на получение сводной информации из ЗАГСов и паспортно-визовой службы. Ну это же утопия. Во-первых, несмотря на то, что сейчас создается единая система ЗАГСов, у нас есть люди, которые родились в СССР, и архивы ЗАГСов теперь находятся в других странах – Таджикистан, Киргизстан и т.д. И эти люди будут жить еще лет 50-70. Есть и другие подводные камни на предлагаемом пути. Ну пусть правдами/неправдами справку эту получили – человека заставили принести, что чаще всего и делается. Теперь этап следующий. Бабушка/дедушка наверняка пенсионеры, чтобы получить сведения о их пенсиях, мы должны запросить у пенсионного фонда СНИЛС, а уже по нему сведения о размере полученной пенсии за период. Привожу ответ пенсионного фонда на запрос о предоставлении доступа к соответствующему сервису СМЭВ, полученный буквально на прошлой неделе.

Вот так – ни больше, ни меньше. А если бабушка или дедушка вдруг случайно окажутся пенсионерами Минобороны, МВД или МЧС, то препятствий будет еще больше.

Вот так – ни больше, ни меньше. А если бабушка или дедушка вдруг случайно окажутся пенсионерами Минобороны, МВД или МЧС, то препятствий будет еще больше.

Я понимаю, что, когда писались регламенты, вряд ли кто так глубоко над ними задумывался. Возможно, нужно их переписать, но что-то мне подсказывает, что это мало поможет. На практике получается, что всю бюрократию при предоставлении услуг с уровня человек-чиновник перенесли на уровень чиновник-чиновник, хотя ставилась совершенно другая задача. На этом, пожалуй, с действующей ситуацией со СМЭВ и закончу, хотя примеры могу приводить и дальше – долго и нудно. Есть у нас СМЭВ, но как задумывалось и как хотелось бы — она не работает, а подключение к сервисам заформализовано до предела, хотя всё это тоже при правильном подходе можно поставить на автомат.

Ну и теперь немного о будущем информатизации в муниципалитетах, как оно мне видится. Несмотря на всё сказанное выше – прогресс не остановить. Год назад мне попалась на глаза одна заметочка в фейсбуке от ещё одного известного человека Максута Шадаева. Правда, сейчас его пост отыскать не удалось, но я для себя сохранил его полностью и ниже частично процитирую. Хотя он там и пишет о субъектах Российской Федерации, но я мыслю примерно так же и применительно к уровню муниципалитетов.

Цитата: «Весь класс чиновников, рассматривающих заявления и ПРИНИМАЮЩИХ по ним решения в формате «можно или нет» — по мере оцифровки внутренних процессов и развития ИТ-систем будет вынужден искать себе другое применение или работу. Если переход в электронный вид не ограничится подачей документов через портал, а пойдет дальше – то мы понимаем, что все эти решения будут приниматься чисто автоматически. Никакого творчества к счастью в работе чиновников не предусмотрено, оказание госуслуги не предусматривает субъективного фактора при принятии решения. Если все данные есть в базе или получены через межведзапросы, то вот оно — автоматическое решение».

Полностью согласен – все алгоритмы предоставления услуг прописаны в законодательстве, простора для творчества нет. Чего не хватает? Проблемы со СМЭВ обозначены выше. Еще необходимы кадры, которые могли бы перевести все регламенты из бумаг в электронный вид хотя бы, например, в виде BPMN-схем (Business Process Model and Notation, система терминов для описания бизнес-процессов. – ред.) и «прикрутить» к ним BPMS (Business Process Management System – ред.). В принципе такими или аналогичными механизмами на сегодня должна располагать любая современная система электронного документооборота.

Убеждён, что еще на автомат можно полностью перевести финансовые управления и бухгалтерии. Но здесь потребуются интеллектуальные системы обработки текстов, в частности законов, для автоматизации бюджетного планирования и санкционирования платежей. Задумывался я порешать такую задачу, а точнее для начала одну её составляющую, выбрать из всего законодательного поля полномочия ОМСУ. Те, кто занимался данной проблемой, знают, что она далеко не ограничивается положениями федерального закона №131-ФЗ, фактически их на порядок больше, около трёхсот, а не 30-40 перечисленных в законе. Инструменты для этого есть, но не удалось получить доступа к массиву документов в «Гарант» через их API. А создавать такой массив документов и вручную отслеживать его изменения – сизифов труд.

Ну и еще хотелось бы привести пару цитат от Максута:

«1. В перспективе 5 лет ИТ-блок перестанет существовать как выделенная функция в продвинутых регионах: не будет ИТ-министерства/департамента, и вообще скоро даже внутри ведомств классических ИТ-шных замов совсем не останется. На передний план выходит не умение написать правильное ТЗ на систему и выбить бюджет – а понимание тех реальных изменений в управленческих процессах которые ты хочешь получить на выходе используя набор всех доступных инструментов (кадры, ИТ, изменение нормативки и др.) и возможность эти изменения претворить в жизнь. В общем, прощайте ИТ-замы — здравствуйте замы по управлению изменениями;

2. Сама структура органов власти будут переформатирована – будет постепенный отход от классических вертикалей отраслевого управления. Под крупные сложные проекты или задачи будут создаваться не комиссии, собирающиеся в лучшем случае на час раз в неделю, а временные или постоянные проектные офисы, в которые будут входить сотрудники разных ведомств на все время реализации той или иной задачи со всеми полномочиями принимать необходимые решения. Это не означает полный отказ от ведомств в принципе — скорее построение матричной структуры с более сложной системой подчиненности и мотивации.

9. С учетом этого в самых ведомствах останется совсем небольшое число суперкомпетентных чиновников, определяющих правила оказания услуг».

Тут все сконцентрировано. И мотивация IT-шников, которые в основной своей массе уходят из органов власти в бизнес. И новые требования к чиновникам. И требования к их образованию, т.е. уже ясно, что будет востребовано в ближайшие 5-10 лет, но этому сегодня никто не учит.

И в заключение. В последнее время на всех уровнях власти не прекращаются попытки перенести технологии бизнеса на уровень власти – это и программный бюджет, теперь и проектный бюджет. Но планку надо задирать гораздо выше – брать удачные комплексные интеллектуальные системы управления холдингами и предприятиями. Благо такие примеры есть – «Домодедово», «Росатом» и т.д. Это и будет «Умный город» в части управления им, а не просто навешивание на перекрестках камер, про которые непонятно, кто обслуживает, кому принадлежат и какой они дают эффект, лишь бы отчитаться за «Безопасный город» и заявить, что эта составляющая «Умного города» реализована.

Об авторе: Игорь Синяев — начальник отдела IT в администрации городского округа «Город «Лесной» Свердловской области