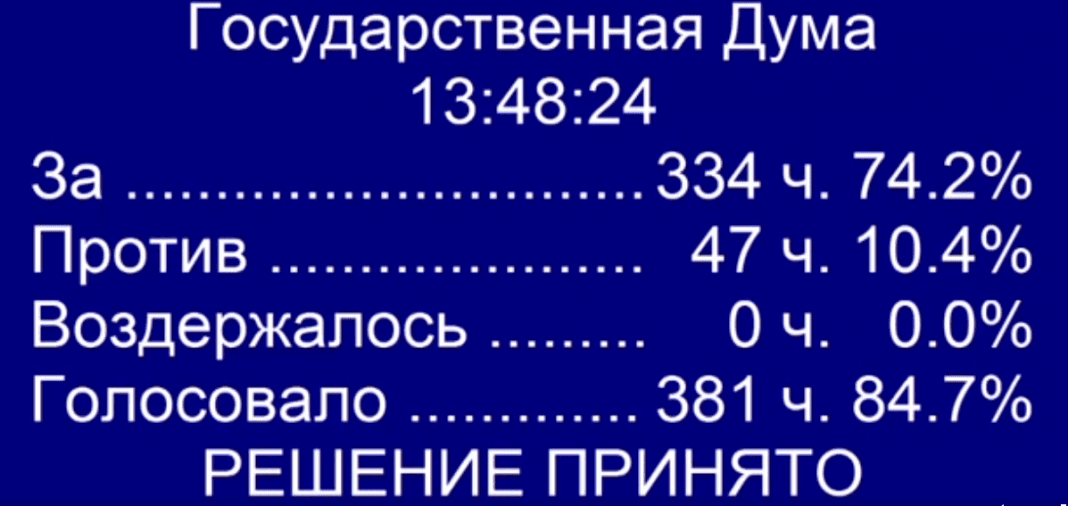

Депутаты большинством голосов проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта об устойчивом функционировании Рунета, несмотря на большое количество споров и возникших вопросов. Дискуссия по документу продолжалась в Думе во вторник почти два часа.

При обсуждении авторы документа согласились с тем, что законопроекту нужна дальнейшая доработка с участием экспертного сообщества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также призвал при проработке активнее привлекать профильных экспертов для более качественной проработки.

Законопроект поступил в Госдуму в середине декабря 2018. Документ внесён сенаторами Людмилой Боковой, Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Андреем Луговым. Они объясняют необходимость его принятия, в частности, опубликованной в сентябре Национальной киберстратегией США.

Документ определяет «российскую национальную доменную зону» как «совокупность групп доменных имён сети «Интернет», перечень которых формирует» Роскомнадзор. Для национальной доменной зоны и обеспечивается возможность автономной работы, если того потребуют внешние обстоятельства.

Во вторник председатель ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы попросил убрать из списка соавторов члена партии Андрея Лугового, заявив, что фракция за этот законопроект голосовать не будет. Луговой отозвать подпись отказался.

В своём выступлении в Госдуме Бокова объяснила необходимость принятия законопроекта тем, что России нужна устойчивая техническая инфраструктура для развития цифровой экономики. По её словам, рассматриваемый законопроект – это последовательный шаг, отраженный ранее в Стратегии развития информационного общества, Доктрине информационной безопасности.

По словам Боковой, без защиты инфраструктуры дальнейшая работа по развитию интернет-сервисов может быть затруднена.

Большое количество вопросов депутатов было связано с необходимыми для исполнения законопроекта средствами. Сенатор пояснила, что в бюджете уже заложено 1,8 миллиарда рублей на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Это, напомним, 597 миллионов рублей в 2019 году, 699 миллионов – в 2020, 546 миллионов в 2021 году.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олега Иванова, помимо этого, финансирование заложено также на замещающую инфраструктуру, на проведение учений по устойчивости Рунета и другие мероприятия, отраженные в законопроекте. Дальнейшие мероприятия потребуют дополнительной оценки и включения в бюджет.

Авторы законопроекта также опровергли подозрения в том, что законопроект является аналогом китайского файервола (так называемый «Золотой щит», который ограничивает доступ интернет-сервисов в страну), и создан он исключительно для устойчивого функционирования Рунета при возможных действиях против нашей страны в Сети.

По словам Боковой, в основу законопроекта легли результаты учений, которые были проведены дважды и показали недостаточную устойчивость Рунета при недружелюбных воздействиях со стороны.

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) обратил внимание на то, что необходимое оборудование потребует по меньшей мере 20 миллиардов рублей, а также на то, что подобное оборудование не производится в России. Кроме того, он назвал «страшилками» возможность отключения России от Интернета и обвинил авторов, что они хотят «повесить замок на каждую розетку».

По словам Лугового (соавтор документа), Россия не имеет представления о линиях связи, проложенных в стране («так развивался Интернет»). Задача законопроекта – создать дублирующую структуру [обеспечивающую независимую от внешних сетей работу Рунета].

Александр Шерин назвал оценку затрат на законопроект в перспективе – до 134 миллиардов рублей (не обосновав оценку — ред.), которые лягут на плечи граждан.

Олег Нилов попросил авторов представить конкретный список угроз заранее, а не по итогам учений, назвав это экспериментом на людях и «троллингом». Нилов призвал отдать вопросы безопасности страны на откуп верховному главнокомандующему, и проводить учения по защите Рунета на основании приказов (возможно секретных), а не регламентировать это в законопроекте.

Николай Рыжак («Справедливая Россия») сказал, что фракция в целом поддерживает законопроект, приведя в пример закладки в продукции Siemens и информационные войны против России.

Александр Ющенко сообщил, что КПРФ не поддержит законопроект, поскольку, в частности, он требует огромных средств (приведена оценка более 150 миллиардов рублей, однако она подробно не обоснована), а также создаёт единую точку уязвимости (имелся ввиду единый центр мониторинга сети).

Валерий Гартунг обратил внимание на то, что законопроект не прошёл оценку регулирующего воздействия (эта процедура производится, когда документ вносится правительством), а поскольку немногие депутаты могут считать себя техническими специалистами, то призвал не голосовать за законопроект.

Олег Иванов (Минкомсвязь) отметил, что правительство поддержало законопроект с учётом ряда замечаний, которые могут быть устранены ко второму чтению. Он также не согласился с коллегой Ивановым, который назвал законопроект замком на розетках, и назвал его генератором в каждый дом, для устойчивого функционирования Сети.

Леонид Левин не согласился с тем, что законопроект дублирует принятый закон о критической инфраструктуре, поскольку последний затрагивает лишь около 2 тысяч организаций. Левин также обратил внимание, что Роскомнадзор и Минкомсвязь – публичные организации, (в отличие от ФСТЭК и ФСБ), и находятся под контролем общества и СМИ.

Законопроект, напомним, требует от интернет-провайдеров установки в своей сети связи технических средств противодействия угрозам. Эти средства Роскомнадзор предоставит бесплатно. В федеральном проекте «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика РФ» на эти цели предусмотрено более 20 миллиардов рублей. Подробнее см. здесь >>

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учётом высказанных замечаний. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении.

Задача повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента Интернета была поставлена президентом в октябре 2017 года.

«Очевидно, что устойчивая работа информационных систем, средств коммуникации и связи, их защищённость имеют для страны стратегическое значение. Это важный фактор обеспечения суверенитета, обороноспособности, безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы, государственного управления на базе передовых, в том числе цифровых, технологий. <…> Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета. Если для этого потребуется принять дополнительные нормативные акты – давайте сегодня обсудим, поговорим, какие именно у вас идеи, предложения на этот счёт», — сказал тогда Владимир Путин.

Вопрос противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере обсуждался и ранее, на заседании Совбеза в октябре 2014 года.

На минувшей неделе стало известно, что рабочая группа «Информационная безопасность» (реализует одноименный федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика») рекомендовала провести учения на сетях связи для анализа актуальных угроз, против которых в дальнейшем необходимо будет принять защитные меры. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы, состоявшегося 24 января. В рабочую группу входят «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Ростелеком» и другие, возглавляет ее президент компании InfoWatch Наталья Касперская.

По словам Касперской, все участники обсуждения сходятся в том, что у законопроекта благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров, способы его реализации пока точно не прописаны. «Поэтому пришли к тому, что участникам рынка надо организовать учения или что-то подобное, чтобы понять, как это все может быть реализовано на практике», — отметила Касперская.