В 2019 году минимальный индикатор эффективности перехода на отечественное ПО составит 40%. (Здесь и далее для всех примеров будут использоваться положения приказа Минкомсвязи России от 04.07.2018 №335 для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Приказ Минкомсвязи России от 25.09.2017 №495 для федеральных органов исполнительной власти и приказ Минкомсвязи России от 20.09.2018 №486 для государственных компаний отличается принципами подсчёта индикаторов эффективности – в 2019 году для федеральных органов исполнительной власти индикатор чуть больше 40%, для государственных компаний – чуть меньше, но общие принципы организации работ по переходу на отечественное ПО неизменны.)

Проект перехода на отечественное ПО с таким целевым показателем занимает в среднем 6-7 месяцев. Это означает, что апрель 2019 – это последний срок подготовки и согласования технического задания для проведения мероприятий по переходу.

Проект перехода в соответствии с рекомендациями Минкомсвязи России можно разделить на два крупных этапа: «Обследование и проектирование технических решений» и «Разработка технических решений и переход».

1. Этап обследования и проектирования технических решений

На первом этапе проводится инвентаризация аппаратного, программного обеспечения и средств защиты информации. Важно охватить обследованием как можно больше исполнительных органов власти и государственных учреждений – это существенно повышает качество проектирования.

Например, важно проанализировать пользовательские данные и настройки на всех компьютерах, чтобы просчитать объёмы резервного копирования и сетевую инфраструктуру – откуда мы копируем по сети, куда копируем, на какую систему хранения, сколько в ней нужно места? На каких площадках миграция данных и настроек пользователей невозможна и, следовательно, нужно подтянуть на площадку мобильный комплекс перевода?

Нужно проанализировать перечень ПО, спланировать упаковку ПО для автоматического развёртывания, проанализировать несовместимое с Linux ПО (а его будет немало), проработать технологии обеспечения совместимости.

Более того, важна не просто инвентаризация в виде большой пачки бумаги (или большой таблицы), хотя это тоже важно – для анализа и планирования, для расчёта трудозатрат по переходу – важно эти данные очистить и поместить в СУБД, чтобы потом использовать при автоматизации перехода, поскольку ручной перевод с обходом компьютеров на объектах масштаба исполнительного органа госвласти (ИОГВ) региона или средней государственной компании на практике невозможен. Например, поставили отечественную операционную систему – нужны ответы на вопросы – какие принтеры подключать на этот конкретный компьютер или какие программы ставить, или данные какого пользователя переносить?

Другой пример – выбор операционной системы. Почему-то этот вопрос часто любят крайне растягивать и мучиться в сомнениях, а как мы знаем, сейчас уже «времени на раскачку нет». При обследовании у вас будут точные требования – поддержка конкретного (по списку) «железа» — конкретных принтеров, МФУ, конкретный перечень ПО, конкретные технологии совместимости. Всё это можно положить на бумагу, добавить критерии стоимости, условий поставки, обновлений, технической поддержки, собрать комиссию (если это регион, то сразу межведомственную) и за две недели прозрачно и организованно под протокол принять решение по 30-50 формализованным критериям.

В результате прорабатывается организационная часть проекта в виде детальной стратегии с планами мероприятий и проектируется техническая часть в виде детального технического задания.

Важная часть первого этапа – создание «Центра компетенций отечественного ПО» – регионального либо ведомственного.

Необходимо ответить на вопрос – должен ли это быть централизованный, единый для всех ИОГВ и госучреждений Центр компетенций? Или это распределённая оргструктура (тогда, заметим, придётся дополнительно делить сферы ответственности и налаживать управление)? В субъекте РФ это сложнейший организационный вопрос, часто даже политический.

Пользователей нужно обучить работе на отечественном ПО, а это тысячи людей. По опыту – это возможно только при очном обучении, желательно не менее 16 часов. А как это сделать? Где взять столько тренеров? Поделите количество пользователей на 15 человек в группе и полу́чите невероятные масштабы учебного процесса, который ещё надо организовать в разных городах.

Лучшей практикой является совершенно уникальный и очень эффективный механизм – партнёрство с движением World Skills, а конкретно – создание Центра опережающей подготовки пользователей отечественного ПО по методикам World Skills Russia.

Для этого на базе вузов и техникумов готовятся сертифицированные эксперты World Skills с глубоким знанием отечественного ПО, инфраструктура, соответствующая инфраструктурным листам World Skills по компетенции «Системное и сетевое администрирование» (и по перспективной компетенции «Оператор ЭВМ»), прорабатываются учебно-курсовые комплексы. По ним обучаются преподаватели. Такой подход позволяет эффективно проводить важный и трудоёмкий кусок работ по переходу на отечественное ПО – массовое обучение пользователей — и решать стратегическую задачу подготовки кадров цифровой экономики.

Практика показала, что это можно выполнить за три месяца.

2. Этап разработки технических решений и перехода

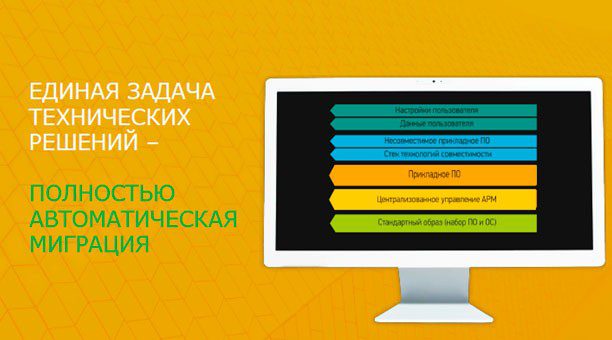

На втором этапе разрабатываются технические решения перехода на отечественное ПО. Ключевое требование к ним – полностью автоматическая миграция с Windows на Linux. Это принципиальное требование, потому что даже при небольших масштабах оббежать все компьютеры в разумные сроки невозможно, необходимо проработать эффективный механизм перехода.

Рассмотрим типовой компьютер с Windows на рисунке 1. Компьютером нужно уметь удалённо управлять, чтобы скопировать данные и настройки пользователя и запустить процесс перехода. Дальше мы на него ставим так называемый стандартный «образ» — это операционная система и ПО, которое должно быть на всех рабочих местах. Этим компьютером (уже под Linux) также нужно уметь управлять удалённо. Дальше поверх этого ПО мы ставим ПО для конкретного пользователя. За информацией о том, какое именно ПО надо установить, идём, как вы помните, в СУБД технического решения перехода, где хранятся конфигурационные элементы по результатам первого этапа. Ставим ПО со стеком технологий совместимости, восстанавливаем данные пользователя и его настройки, в том числе – подключаем печатно-копировальную технику и другую периферию.

Как только мы продумали и внедрили технические решения перехода, начинается массовое развёртывание. Вначале идём аккуратно, по пять компьютеров в день, потом по 10, потом, когда сотни две компьютеров перевели (отладив все организационные вопросы команд перевода, поддержки и работу с пользователями, включая обучение), ускоряемся.

Практика показала, что такой этап с выходом на целевой индикатор эффективности перехода на отечественное ПО в 40% для ИОГВ среднего по размеру субъекта РФ можно выполнить за четыре месяца.

3. Выбор сценария для разработки технического задания перехода 2019 года

Рассмотрим три сценария (см. рис. 2). Вариант 1 – сделать весь индикатор, вариант 2 – сделать половину индикатора (это всё равно очень приличная работа). Если обследовать и запроектировать все исполнительные органы власти, государственные учреждения или все подразделения государственной компании, с готовым механизмом автоматизации, внедрённом в 2019 году – тогда в 20-м году можно уверенно нагнать индикатор до 60%. Ну и третий вариант, это если прямо совсем в сентябре начать работы, то в 2019 году можно успеть сделать только этап 1 – «Обследование и проектирование технических решений».

Теперь посмотрим на календарь перехода на отечественное ПО в 2019 году на рис. 3. Для нашего примера – обследование региона с 26 ИОГВ и 140 госучреждений (ГУ) плюс администрации муниципальных образований – это охват примерно 20-30 тысяч компьютеров. Первый этап – обследование и проектирование – займёт три месяца. Второй этап – общая техническая часть – это два месяца, далее выход на полиндикатора – месяц, полные 40% — ещё месяц. Итого на второй этап уйдёт четыре месяца.

Вот почему выше мы сказали, что апрель 2019 – последний срок подготовки и согласования технического задания для проведения мероприятий по переходу. Именно поэтому методические рекомендации по разработке технических заданий так актуальны именно сейчас.

Существует два документа – для органов власти субъекта РФ и для государственных компаний с учётом положений, терминологии и рекомендаций соответствующих приказов Минкомсвязи России.

Надеюсь, эти материалы помогут вам спланировать и эффективно провести проект по переходу на отечественное ПО.

Желаю вам профессионального удовольствия от участия в этих исторических проектах!

Об авторе: Иван Израйлев, руководитель центра компетенций по импортозамещению «ЛАНИT-Урал».

Скачать Методические материалы по разработке ТЗ на 2019 год в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 №335.

Скачать Методические материалы по разработке ТЗ на 2019 год в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 20.09.2018 №486.

комментарии закрыты.

Всё это замечательно и экспертам можно очень много говорить умных слов, только… В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 (здесь необходимо запомнить дату постановления!): «3. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: ….. в 6-месячный срок со дня официального опубликования настоящего постановления, обеспечить подтверждение соответствия программного обеспечения, включенного в реестр российского программного обеспечения, дополнительным требованиям, утвержденным настоящим постановлением.». Т.е. еще в 2017 году Минкомсявязи должно было выполнить постановление и внести изменения в реестр российского ПО, которые оно (Минкомсвязи) благополучно НЕ ВЫПОЛНИЛО до настоящего времени. И когда выполнит неизвестно.

А теперь эксперты должны прочитать пункт 8 методических рекомендаций Минкомсвязи (про которые они не забывают нам говорить), увидят там ссылку на Постановление 325, выкинут свои календари и перестанут говорить о датах перехода, подготовке технических заданий и прочем, и прочем, т.к. до того как Минкомсвязи не поставит галочки в реестре (согласно Постановления 325) никакие переходы, а соответственно и технические задания, планы и прочее (согласно законодательства РФ) невозможны.

Мы же вроде как «правовое государство» или «как обычно»? …неплохо было бы уже начинать рассматривать совокупность документов, а не вырванные из общего контекста куски и бумажки.

С уважением, и надеясь на понимание.

Это нереально по срокам.

В любой даже небольшой организации это годы потраченные на разработку по .

Полное противоречие здравому смыслу.

Украина отдыхает

Это нереализуемая задача. По крайней мере нужно определиться с национальным стандартом ПО, а потом дёргаться. На это нужно время, при условии что есть ПО из которого можно выбрать. А конкурентного отечественного ПО у нас нет.

Как этот переход будет осуществлён не представляю. Скорей всего всё сделают «на коленке» родственников чиновников и внедрят.