Об авторе: доктор Найтиндер Мохан, доцент факультета вычислительной техники Делфтского университета технологий в Нидерландах

С разрешения редакции журнала «Интернет изнутри» публикуем статью из апрельского номера 2025 года, посвящённую Starlink. Если бы автор читал Маяковского, он использовал бы подзаголовок «Что в старлинке хорошо и что в старлинке плохо». Но автор лишь посмотрел вестерн «Хороший. Плохой. Злой».

***

Что представляет собой система связи Starlink по сравнению с наземными интернет-провайдерами? Какие именно факторы влияют на её работу? В рамках нового многофакторного исследования как активных, так и пассивных измерений автор постарался пролить свет на эффективность системы Starlink по принципу «хороший, плохой, злой», то есть выявить её преимущества, недостатки и факторы риска.

Ничего нового в использовании орбитальных спутников для связи нет. Первые такие спутники стали запускать в космос ещё в конце 1950-х годов, а сама идея их применения появилась лет за десять до этого. Однако за последние пять лет в этой отрасли произошли поистине революционные перемены после того, как специализирующаяся на производстве и запуске космических аппаратов компания SpaceX объявила о своих планах по запуску и эксплуатации системы спутниковой интернет-связи Starlink.

По состоянию на сегодняшний день система Starlink представляет крупнейшую группировку из более чем шести тысяч спутников. При этом планируется вывести на орбиту ещё столько же. Уже сам размер этой группировки дал оператору Starlink возможность обеспечить глобальное высокоскоростное покрытие.

Таким образом, за счёт глобального покрытия и высокой пропускной способности подключения Starlink стала первой системой связи, способной серьёзно конкурировать с аналогичными наземными сетями. Более того, с помощью своих спутников Starlink охватывает всю планету, что даёт ей возможность обеспечивать связь даже в самых отдалённых уголках планеты и выступать в качестве поистине «глобального» интернет-провайдера.

Чтобы понять, как работает система Starlink в глобальном масштабе, а также какие факторы определяют её функционирование, было проведено детальное многофакторное исследование с задействованием как активных, так и пассивных измерений. Результаты опубликованы в материалах Ассоциации по вычислительной технике по итогам интернет-конференции 2024 года (Proceedings of the ACM on Web Conference 2024).

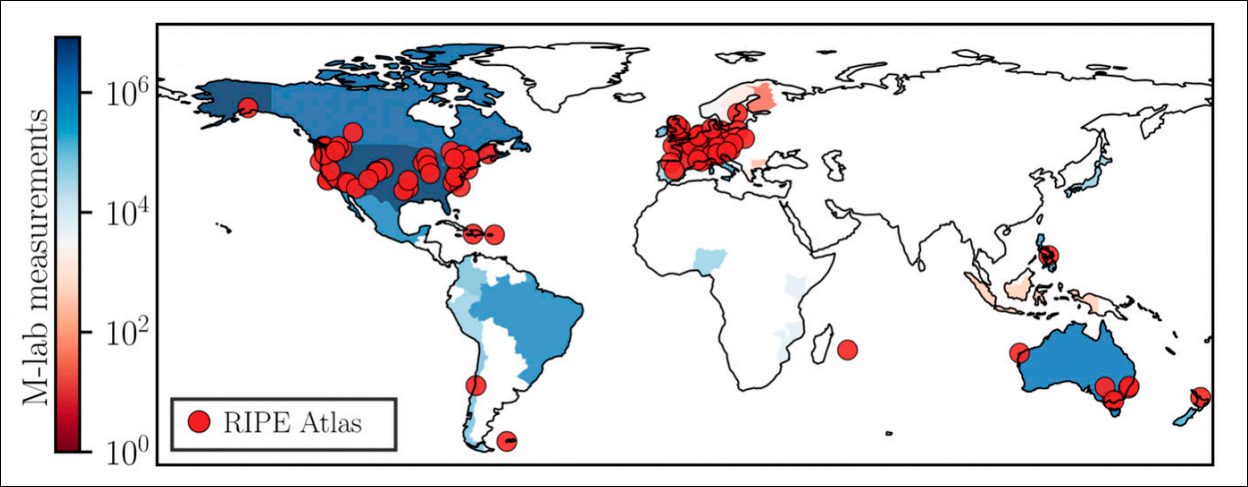

В данной статье приводятся основные выводы по итогам проведённых измерений при выполнении следующих задач: (i) оценка функционирования в глобальном масштабе по системам M-Lab и RIPE Atlas (получено почти 20 миллионов измерений из 34 стран – см. рис. 1), (ii) оценка качества использования Zoom и облачных игровых сервисов и (iii) изучение внутреннего функционирования сети Starlink с использованием измерений и контрольных показателей.

Функционирование системы связи Starlink: первый взгляд

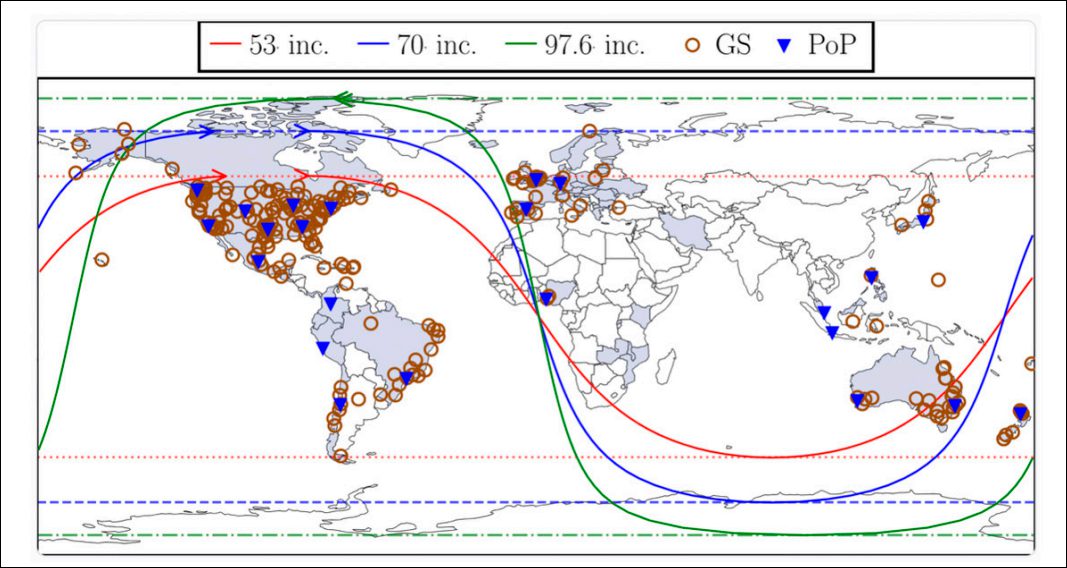

Спутники Starlink вращаются вокруг Земли в орбитальных группировках разного наклонения по отношению к экватору. Большинство из ныне действующих четырёх тысяч спутников Starlink имеют наклон орбиты в 53 градуса, что обеспечивает покрытие лишь части земного шара (см. рис. 2), тогда как спутники, двигающиеся по орбите с наклонением в 70 и 97,6 градуса, позволяют охватить приполярные территории. Однако в этих орбитальных группировках спутников меньше.

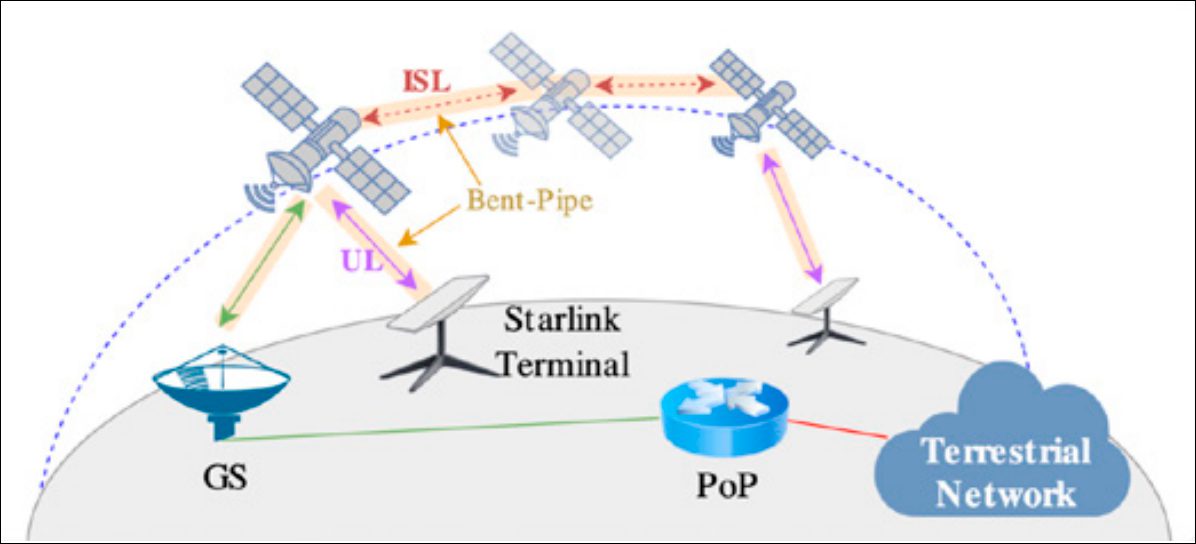

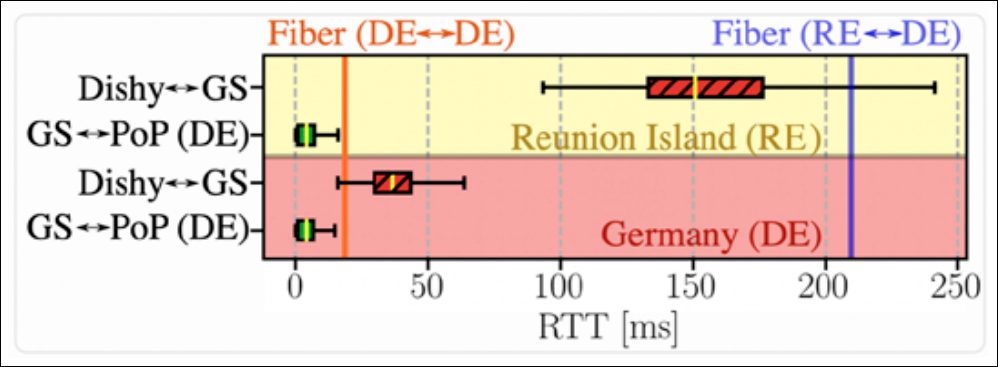

Помимо спутниковой группировки, функционирование сети Starlink обеспечивается целым рядом важных наземных компонентов. На рис. 3 показаны основные элементы системы. Конечные пользователи выходят в Интернет с помощью абонентских терминалов, называемых «тарелочками» (Dishy; примечание редакции: полное название терминалов Starlink – Dishy McFlatface, используется игра слов: dish – «тарелка» и dishy – «шикарный»). Эти устройства взаимодействуют со спутниками в зоне видимости под углом более 25 градусов с использованием фазированных антенн Ku-диапазона. Спутники, в свою очередь, взаимодействуют с наземными станциями в Ka-диапазоне. Такие шлюзы подсоединяются по частной сети к точке присутствия, что и обеспечивает подключение к Интернету.

Система связи по схеме «тарелка – спутник – шлюз» формирует архитектуру ретрансляции, в рамках которой и абонентский терминал, и шлюз находятся в пределах зоны покрытия спутника (около 1 тысячи км), что и обеспечивает ретрансляцию сигнала. На рис. 2 приведена карта размещения наземных шлюзов Starlink и точек присутствия. Получается, что ретрансляция сигнала в некоторых случаях невозможна, особенно в отдалённых районах Африки и Южной Америки. Для решения этой проблемы в новейшее поколение спутников Starlink добавлены системы лазерной связи для обеспечения межспутниковых коммуникаций – получается расширенная ретрансляционная сеть, которая даёт возможность абонентам подключаться к Интернету через наземные станции, расположенные вне зоны покрытия ближайшего спутника.

Хорошее

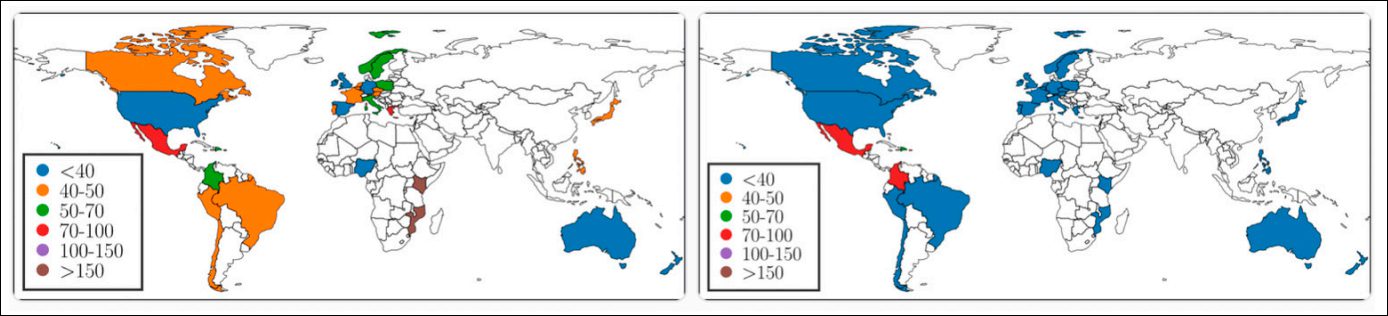

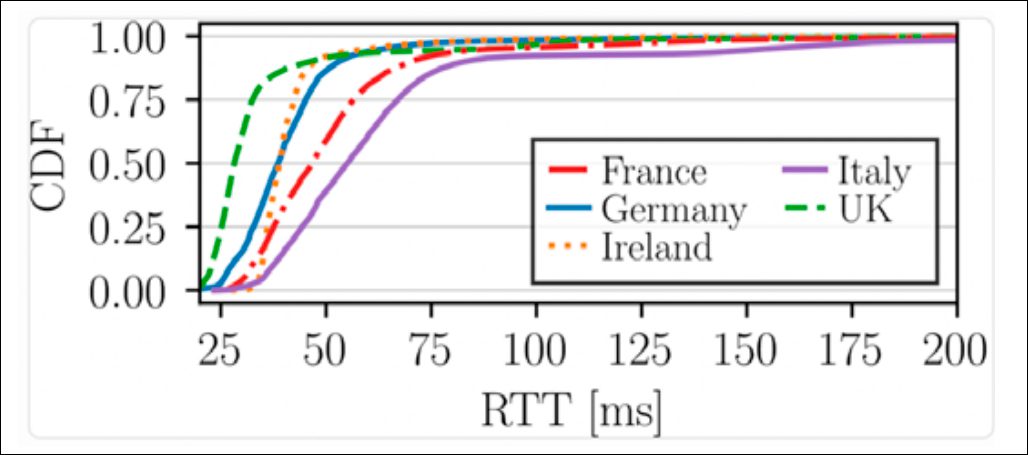

Один из основных выводов проведённого исследования заключается в том, что Starlink в глобальном масштабе способен составить конкуренцию операторам наземной интернет-связи. В ряде регионов, в особенности в США, Starlink находится примерно на одном уровне с операторами наземных интернет-сетей с точки зрения качества оказываемых услуг. За пределами США результаты по Starlink, как правило, немного уступают существующим наземным интернет-провайдерам, однако в большинстве случаев разница между ними незначительна, причём качество связи для абонентов Starlink обычно вполне удовлетворительно.

При рассмотрении использования конкретных приложений установлено, что система Starlink вполне конкурентоспособна по сравнению с наземными оптоволоконными сетями и операторами мобильной интернет-связи в том, что касается работы в режиме реального времени приложений, требующих большой пропускной способности, а именно приложений Zoom для проведения видеоконференций и облачного игрового ресурса Amazon Luna. Оба приложения для нормальной работы требуют низких показателей задержки прохождения сигнала при высокой пропускной способности. Разница лишь в том, что работа облачных игровых ресурсов определяется временем кругового обращения сигнала и работой нисходящего канала связи, тогда как при проведении видеоконференций большое значение, помимо нисходящего канала связи, приобретает и исходящая скорость. В ходе проведённого исследования установлено, что наземные системы связи (оптоволоконные и мобильные сети) и система Starlink обладают примерно одинаковыми показателями эффективности, причём в том, что касается облачных игровых ресурсов, Starlink опередила мобильные сети пятого поколения.

Исследователи сконцентрировались на изучении работы системы в отдельно взятом географическом регионе и взяли в качестве примера остров Реюньон в Индийском океане. Остров связан с наземными системами связи двумя подводными кабелями, с помощью которых интернет-трафик направляется либо в Азию, либо в Южную Америку. У системы Starlink наземной инфраструктуры на о. Реюньон нет. Тем не менее, показатели круговой задержки для абонентов Starlink оказались ниже, чем у наземных интернет-провайдеров, что объясняется наличием у Starlink возможности доставить интернет-трафик средствами межспутниковой связи до соответствующей точки присутствия в Германии на расстоянии около 9 тысяч километров. Эти замеры доказали способность системы Starlink обеспечивать связь с отдаленными регионами, причём качество такой связи выше, чем у аналогичных услуг операторов наземной связи.

Плохое

Помимо таких обнадёживающих результатов, в рамках проведённого исследования также установлено, что абоненты Starlink могут сталкиваться с существенным снижением качества обслуживания в определённых регионах.

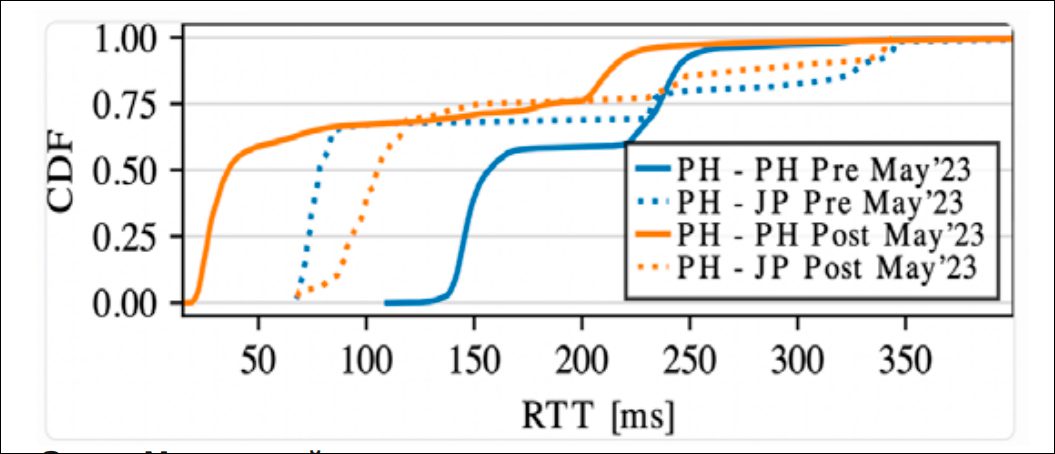

Взяв за основу работу системы в Европе, авторы обнаружили, что в Дублине, Лондоне и Берлине время задержки сопоставимо с показателями США, тогда как для Рима и Парижа показатели оказались хуже. Возможно, разница обусловлена различиями между конкретными городами в том, что касается плотности размещения наземной инфраструктуры Starlink, то есть точек присутствия – они выполняют функцию шлюзов между локальным трафиком Starlink и Интернетом. Подтверждение обоснованности такой гипотезы получено по результатам проведения долгосрочного исследования работы системы на Филиппинах, где удалось проследить, как установка новой точки присутствия в мае 2023 года сказалась на быстродействии системы (см. рис. 7). До размещения точки присутствия в стране абоненты на Филиппинах сталкивались с высоким временем задержки. Дело в том, что в рамках системы Starlink трафик поступал на размещённую на Филиппинах наземную станцию, но оттуда перенаправлялся на ближайшую точку присутствия в Японии посредством подводного кабеля, а затем отправлялся обратно на Филиппины на местный сервер. Благодаря созданию точки присутствия на Филиппинах от этой нерациональной системы маршрутизации можно было отказаться, значительно упростив схему передачи сигнала, что привело к значительному улучшению показателей задержки.

Как отмечалось выше, компания SpaceX считает своим приоритетом обеспечение стабильной работы системы в глобальном масштабе. Однако в рамках проведённого исследования установлено, что такие системы внеземной связи, как Starlink, не могут служить универсальным решением, избавляющим интернет-провайдеров от необходимости вкладывать значительные суммы в развитие наземной инфраструктуры. Без таких инвестиций всё равно не обойтись, хотя Starlink и позволяет тратить на эти цели меньше средств, чтобы вкупе с внеземными сетями обеспечивать приемлемую и стабильную связь. Кроме того, внеземная инфраструктура, то есть спутники, тоже требует определенных вложений. Помимо этого, в полярных широтах качество связи снижается, поскольку спутников, обслуживающих абонентов в таких регионах, меньше.

«Злое»

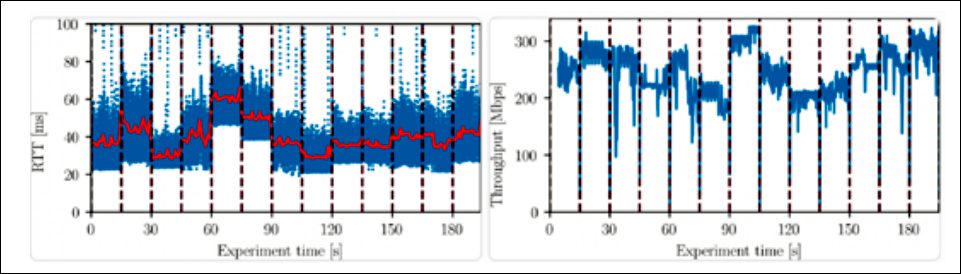

Конечно, описанные ранее в статье проблемы со скоростью работы системы Starlink можно если не полностью преодолеть, то хотя бы смягчить за счёт инвестиций в наземную и космическую инфраструктуру. Однако в ходе исследования также установлен заложенный в систему планирования Starlink фактор, из-за которого могут происходить серьёзные колебания с точки зрения качества связи. Соответственно, речь идёт о глубинном факторе, затрагивающем специфику построения самой сети. В работу системы планирования заложены 15-секундные интервалы реконфигурации, позволяющие обновить и изменить параметры подключения каждого пользователя.

По итогам проведённых тонких измерений установлено, что такие интервалы реконфигурации оказывают явное воздействие на работу системы, в особенности на стыках между такими интервалами. В такие моменты наблюдалось существенное изменение показателей задержки в обе стороны, а также существенное, хоть и краткосрочное снижение доступной пропускной способности. Среди специалистов установилась точка зрения, что такие фиксированные 15-секундные интервалы используются системой Starlink при смене спутников, что и является основной причиной снижения качества связи. Однако в рамках проведённых специализированных экспериментов, при которых было сделано так, чтобы терминал Starlink подключался исключительно к спутникам с наклонением орбиты в 72 и 97,6 градуса, выявлены такие же колебания качества связи на стыках интервалов реконфигурации даже тогда, когда терминал оставался подключённым к одному и тому же спутнику.

Кроме того, установлено, что такие колебания оказывают существенное воздействие на работу приложений с использованием Starlink. На примере экспериментов с приложениями Zoom и Amazon Luna выявлены соответствующие колебания с точки зрения качества связи. В приложении Zoom наблюдалось колебание односторонней задержки, тогда как в случае с Amazon Luna время от времени наблюдалось снижение кадровой частоты, причём в обоих случаях эти сбои совпадали с началом или завершением интервалов реконфигурации. Самым, возможно, важным выводом стало выявленное изменение количества отправленных пакетов исправления ошибок, причём эти колебания опять же накладывались на стыки между интервалами.

Заключительные соображения

Решив понять, насколько система Starlink способна конкурировать с операторами наземных систем интернет-связи, мы установили, что Starlink представляет из себя конкурентоспособное и быстроразвивающееся решение. Однако внеземные сети нельзя считать универсальным решением, поскольку качество работы сети обеспечивается вложениями в её развитие, причем как спутников, так и наземной инфраструктуры, о чём нередко забывают. Кроме того, выявлена специфика внутрисетевого планирования и управления со стороны SpaceX, объясняющая нестабильность связи. Эту проблему следует устранить как на уровне систем передачи данных, так и на уровне приложений.