На 15 августа запланировано очередное заседание заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

В режиме видеоконференцсвязи с регионами обсудят вопросы:

- использования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

- регистрации пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

- подключения к государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);

- внедрения новой версии Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций);

- о результатах использования субсидий, выданных регионам в 2014 году на реализацию проектов по развитию информационного общества;

- мониторинга с использованием ГАС «Управление» показателей, содержащихся в майских указах президента;

- о дополнениях к Системному проекту формирования в Российской Федерации инфраструктуры электронного правительства и ряд других.

По традиции на подкомиссии Минкомсвязь обнародует очередные «рейтинги» регионов и федеральных органов по использованию сервисов межведомственного взаимодействия.

Почему мы закавычили термин «рейтинг», станет ясно из дальнейшего.

Так среди федеральных органов власти по интенсивности запросов к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации через СМЭВ лидирует Росреестр, который только за июль 2014 года обратился к региональным сервисам почти 2 миллиона раз. При этом чаще всего Росреестр использовал сервисы Республики Башкортостан (361 тысяча раз), Карачаево-Черкесии (206 тысяч), Красноярского края (187 тысяч), Нижегородской и Калининградской областей (около 150 тысяч), Владимирской области (100 тысяч). Таким образом, 60% запросов Росреестра были направлены в эти шесть регионов.

Если усреднить, получается, что Росреестр обращался к каждому региону почти 23 тысячи раз в месяц, или 1000 раз в рабочий день.

По другим федеральным запросам картина тоже интересная. Так, 98% запросов Минтранса (945 тысяч) приходится на Тюменскую область, которая является пилотным регионов по отработке межведомственного взаимодействия с Минтрансом. 11 тысяч запросов было направлено в Приморский край, оставшиеся полторы тысячи запросов распределены между 5 регионами. В остальные 76 регионов запросы не направляются.

Судя по этому рейтингу, Федеральная служба судебных приставов проявляет повышенное внимание к Мурманской области (177 тысяч запросов, 65% от общего числа запросов ФССП), немного меньшее – к Вологодской области, Ставропольскому краю и Тверской области. К сервисам остальных регионов количество обращений варьируется от 0 до нескольких тысяч.

Второй рейтинг отражает обратный процесс – запросы от региональных органов власти к сведениям федеральных органов, необходимым при оказании региональных услуг. В нем регионы ранжированы по количеству запросов на 1000 жителей региона.

В этом рейтинге с большим отрывом лидируют Республика Тыва (2,5 тысячи запросов на тысячу населения) и Еврейская автономная область (1 тысяча). Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ (542 запроса).

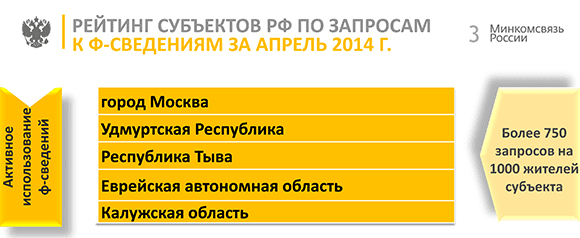

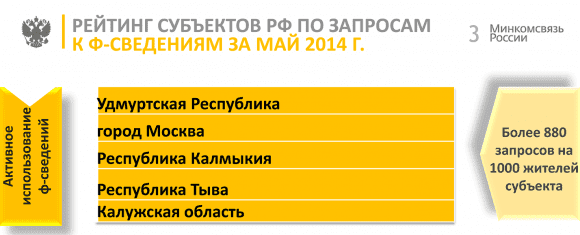

Интересно, что в этом рейтинге от месяца к месяцу ведется интенсивная борьба за лидерство – вот так выглядела первая пятерка за апрель 2014:

и за май:

Отметим, что в июльском рейтинге Москва занимает уже 35 место, Удмуртская Республика — 37, Калужская область — 27. Коллеги попробовали, убедились, что механизмы работы с позицией в рейтинге работают и успокоились.

Отметим, что в июльском рейтинге Москва занимает уже 35 место, Удмуртская Республика — 37, Калужская область — 27. Коллеги попробовали, убедились, что механизмы работы с позицией в рейтинге работают и успокоились.

К сожалению, все вышеперечисленное не имеет никакого практического смысла. Тем более эти абстрактные цифры не имеют права называться «рейтингом». Рейтинг предполагает более или менее объективное сравнение участников по понятным критериям.

В случае же с интенсивностью использования федералами региональных сервисов и регионами – федеральных ни объективности, ни понятности критериев нет. В приведенных числах учитываются как реальные, «боевые» запросы сведений, которые используются для оказания реальных госуслуг, так и тестовые запросы плюс «запросы статуса запроса».

Более того, регионы уже давно научились «корректировать» при необходимости показатели обращений к федеральным сервисам, чем иногда и пользуются. И эти показатели никоим образом не отражают реальное использование СМЭВ для оказания государственных услуг.

По некоторым сведениям, на 1 «реальный» запрос может приходиться до 300 запросов статуса, по другим – на 300 «официальных» обращений может приходиться около 150 тысяч тестовых. Дело в том, что система сбора статистики межведомственных обращений, которой оперирует Минкосмвязь, при формировании такого рода «рейтингов» до сих пор не умеет отличать «боевые» запросы от тестовых. Об этом знают все – и Минкомсвязь, и регионы, и оператор эксплуатации инфраструктуры электронного правительства, «Ростелеком».

Но если для последнего эти цифры не имеют сколь-нибудь серьёзного значения, то для регулятора и регионов они весьма важны, несмотря на бессмысленность.

Минкомсвязь использует эти рейтинги, чтобы «поставить на вид» отстающим за якобы неактивность, «плохую работу». После чего региональные руководители делают оргвыводы в отношении своих подчиненных, отвечающих за внедрение электронного «межведа» в регионах. В результате у сотрудников региональных IT-министерств и департаментов, которые прекрасно понимают цену «рейтингов», не остаётся разумных стимулов к эффективной работе.

Сложилось так, что заседания подкомиссии, ни, тем более, Правкомиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности не предполагают дискуссий. Едва ли продуктивная дискуссия состоится и 15 августа, и снова «рейтинги» станут средством оценки деятельности регионов. Оценка эта будет, увы, иметь мало общего со смыслом деятельности региональных IT-служб. Да просто со здравым смыслом.